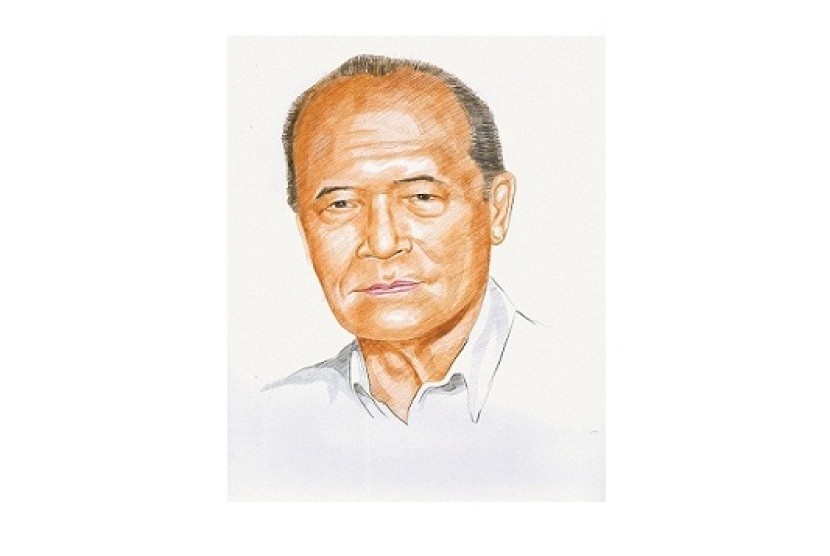

REPUBLIKA.CO.ID, oleh: Ahmad Syafii Maarif

Saya tidak terlalu ingat benar kapan mulai berlatih puasa pada masa kecil di sebuah desa tersuruk bernama Calau, sekarang telah berganti nama menjadi Sumpur Kudus Selatan, dalam lingkungan Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat. Mungkin berusia antara lima atau enam tahun saya sudah belajar melaksanakan rukun Islam ketiga yang terasa sangat berat ketika itu.

Kejadian yang masih segar dalam ingatan saya adalah ketika saya bersama seorang teman diam-diam membatalkan puasa pada waktu Ashar dengan pergi ke Batang Sumpur untuk minum air sungai mentah disana tanpa diberitahukan kepada pihak keluarga.

Saya tidak tahu apakah perilaku semacam ini sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah kebohongan saat usia belum paham benar makna pelanggaran yang dilarang agama itu. Juga masih segar dalam ingatan bahwa puasa pada usia anak-anak itu amatlah berat, apalagi kebiasaan di kampung saya pelaksanaan makan sahur terlalu awal, antara pukul 01.00- 02.00 menjelang dini hari. Dengan demikian, ketika minum air sungai sekitar pukul 16.00, berarti saya telah berpuasa selama 16 jam.

Bagi anak berusia lima-enam tahun, puasa panjang ini benar-benar dirasakan sebagai siksaan, apalagi pengaruh niat belum bisa menolong keadaan. Dalam usia itu, niat puasa karena Allah SWT semata pasti belum dipahami dan dihayati. Pokoknya, ikut-ikutan orang dewasa makan sahur dengan janji untuk puasa besoknya. Saya ingat betul ikut makan sahur itu merupakan kegirangan tersendiri, apalagi jika sambal yang dihidangkan menggoda selera.

Kadang-kadang paman saya pergi menjala ikan pada malam hari untuk persediaan lauk makan sahur. Saya pun pernah turut menemaninya berdingin-dingin dalam air. Ikan Batang Sumpur yang hidup secara alami sungguh segar untuk dikonsumsi. Pulang menjala, bibi saya langsung memasak ikan yang didapat itu. Perkara niat puasa tak perlu ditanya dulu. Situasi berubah secara total setelah dewasa, ketika ajaran agama mulai dipahami secara berangsur.

Ternyata pengaruh niat itu amatlah dahsyat. Dalam keadaan berpuasa kita mampu bekerja berjam-jam tanpa menghiraukan rasa lapar dan haus. Tidak ada keinginan, misalnya, menengok gerak jarum jam untuk mengetahui kapan matahari terbenam. Benarlah sebuah hadis mengatakan bahwa innam ala’malu bi al-niyyat (sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantunglah pada niatnya).

Jika niat mantap, kerja apa pun terasa ringan, apalagi yang ingin diraih adalah rida Allah, sebuah posisi spiritual yang nilainya tidak ada tandingannya. Tetapi, pada usia senja ini, keraguan saya belum hilang, apakah perjalanan hidup ini sudah berada dalam koridor rida Allah atau masih saja di persimpangan jalan penuh dosa? Hanya Allah yang Mahatahu, kita hanya berupaya terus tanpa putus asa untuk bergerak ke arah maqam tertinggi itu.

Maka, ujung ayat 183 surah al-Baqarah tentang puasa, “ la’allakum tattaqun” (semoga kamu berhasil mencapai posisi takwa), tingkatnya barulah sebuah harapan, bukan kepastian. Manusia bertakwa pastilah da lam keridaan Allah. Dalam ungkapan lain, sekalipun tahan bekerja (seperti membaca dan menulis) berjam-jam pada siang hari pada Bulan Ramadhan tanpa perlu menengok jarum jam kapan saat Maghrib datang, saya tidak dapat mengatakan apakah sudah berada di jalan yang diridai atau belum.

Seperti halnya maut, hidup inipun sarat dengan misteri dan teka-teki. Jangan-jangan nilai puasa saya belum juga beranjak naik kelas di bandingkan saat masih kecil di Calau sebelum masuk sekolah rakyat (SR). Ya Allah, dengan tangis aku memohon agar jeritan jiwa ini didengarkan karena Engkau Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Pada akhir hidup ini aku masih saja merasa gamang. Dengar kan, ya Allah, aku tak kan pernah lelah mengetuk pintu ampunan-Mu. Amin.