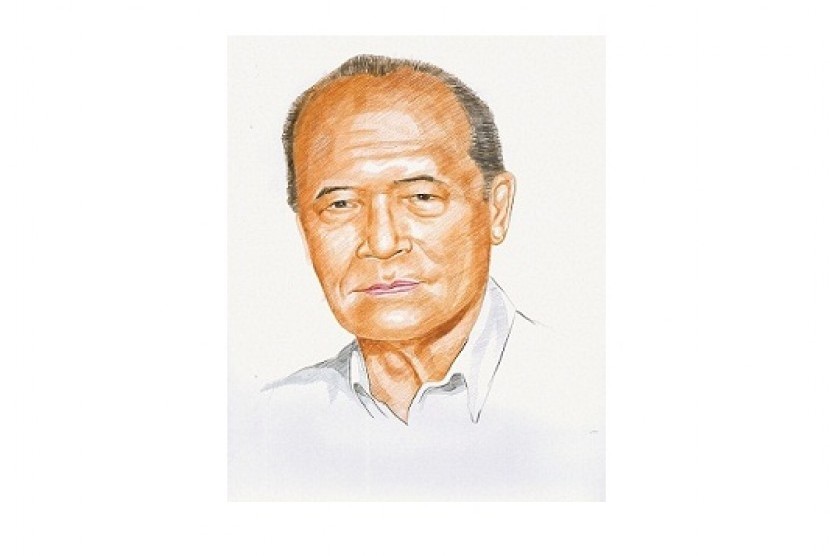

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Hoegeng telah meninggalkan kita semua sejak 11 tahun yang lalu. Mutiara warisan tindakan dan kebijakannya akan selalu dikenang dan dikutip oleh mereka yang ingin kondisi bangsa ini membaik dan beradab. Hoegeng yang selama kariernya sebagai pejabat penting senantiasa hidup sederhana, dan bahkan terlalu berdisiplin terhadap keluarganya. Sekiranya dia mau punya rekening gendut, harta haram itu akan dengan sangat mudah mengalir ke kantongnya atau kantong keluarganya. Tetapi semuanya itu dilawannya dengan keras, karena sebutan sebagai “kacung bandar judi dan penyelundup” pasti merendahkan dan mencoreng martabatnya sebagai manusia bermoral dan berintegritas. Tetapi siapakah yang masih hirau dengan serba martabat dalam sebuah dunia yang serba terbalik: rekening gendut dibiarkan, kesalahan ecek-ecek dikriminalisasi? Akankah Indonesia ini dikuasai oleh bandit dan pencoleng?

Sekalipun Hoegeng adalah seorang polisi yang sangat tegas, dalam bertindak dia cukup hati-hati agar tidak tergelincir dari jalur hukum dan undang-undang. Suatu hari Hoegeng menjelaskan perbedaan antara tentara dan polisi: “Yang pertama, tembak dulu, lalu perkaranya urusan belakang…Sedang polisi, ‘jangan tembak’, tetapi dudukkan perkara dulu.” Penghayatan Hoegeng tentang hukum dan peraturan begitu dalam dan menyeluruh, pantang baginya untuk berpegang kepada adagium: hukum dibuat untuk dilanggar.

Selama jabatannya sebagai Kapolri, Hoegeng telah membuat terobosan, antara lain menata kembali struktur kepolisian yang pernah disejajarkan dengan tentara dalam format sebagai bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Dalam upaya penataan struktur kepolisian, Hoegeng mengusulkan kepada Presiden Soeharto agar polisi dipisahkan dari ABRI. Dengan Keppres No. 52 Tahun 1969 sebutan Pangak (Panglima Angkatan Kepolisian) diubah jadi Kapolri yang bertahan sampai hari ini. Nama Mabes Angkatan Kepolisian diganti dengan Mabes Kepolisian, Pangdak (Panglima Daerah Kepolisian) menjadi Kapolda (Kepala Polisi Daerah), dan seterusnya. Dengan Keppres ini, perbedaan fungsi antara tentara dan polisi menjadi terang benderang.

Nama Hoegeng semakin berkibar saat menghadapi tragedi Sum Kuning (nama aslinya Sumariyem) sebagai korban pemerkosaan dan tuduhan membuat laporan palsu. Gadis 18 tahun ini adalah seorang penjual telur asal Godean, Jogjakarta. Pada 18 Sept. 1970, saat berdiri di pinggir jalan menanti bus Sum Kuning oleh beberapa pemuda (kabarnya anak pembesar) diseret ke dalam mobil untuk kemudian diperkosa bersama-sama sesampainya di Klaten dalam keadaan pingsan setelah diberi eter (zat penenang). Rampung diperkosa, Sum Kuning ditelantarkan begitu saja di pinggir jalan. Tetapi gadis ini melaporkan tragedi yang dialaminya kepada polisi. Ironisnya, pihak polisi merasa kesulitan membongkar kasus hitam ini. Malah si korban kemudian dituduh memberi laporan palsu. Karena terus didesak publik, akhirnya polisi mendatangkan Trimo, penjual bakso, sebagai pemerkosa. Dalam persidangan Trimo menolak mentah-mentah segala tuduhan atas dirinya.

Tidak cukup sampai di situ, Sum Kuning juga ditelanjangi untuk menemukan tanda palu arit di badannya karena dituduh sebagai anggota Gerwani. Untunglah hakim Lamya Moeljatno yang mengadili perkara Sum Kuning yang dituntut jaksa tiga bulan penjara dan masa percobaan setahun ditolak karena Sum Kuning tak terbukti memberikan keterangan palsu. Lalu bebas murni, demi hukum. Hakim bahkan membeberkan perlakuan buruk polisi saat memeriksa gadis malang ini.

Hogeng terus memantau kasus nista yang menghebohkan ini. Sehari setelah Sum Kuning bebas, Hugeng memanggil Komandan Polisi Jogja AKBP Indrajoto dan Kapolda Jawa Tengah Kombes Suswono untuk meminta penjelasan tentang kasus ini. Hoegeng juga memerintahkan Komandan Jenderal Reserse Katik Suroso untuk mencari fakta siapa sebenarnya pemerkosa Sum Kuning ini. Inilah ketegasan sikap Hoegeng sebagai Kapolri: “Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapa pun. Kita hanya takut kepada Tuhan YME. Jadi kalau salah tetap kita tindak.”