REPUBLIKA.CO.ID, Idealisme dalam konteks tulisan ini adalah sebuah cita-cita suci dan mulia untuk kepentingan masa depan kita semua, demi merawat kebinnekaan Indonesia sebagai salah satu tonggak bagi keutuhan bangsa dan negara kepulauan ini. Para pendiri bangsa jauh sebelum proklamasi 1945 memiliki idealisme itu, sekalipun bisa saja pandangan politik mereka ditandai perbedaan-perbedaan yang tajam.

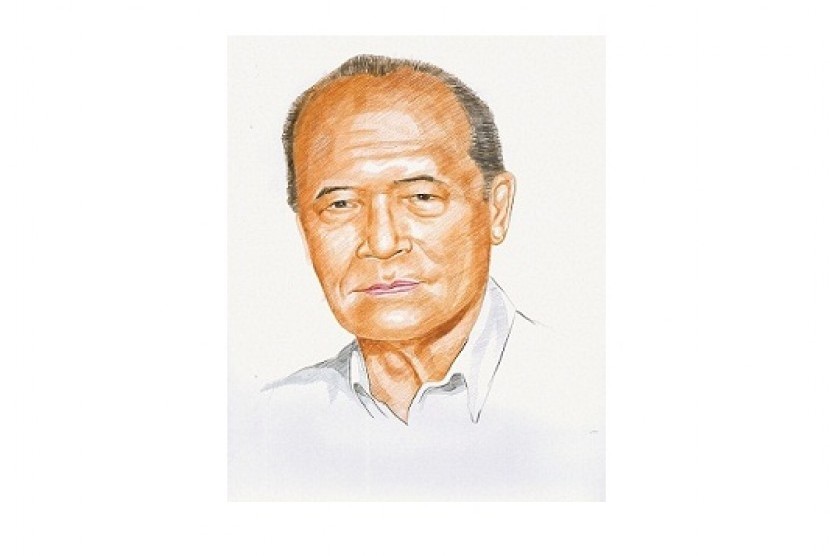

Tan Malaka (1896-1949) misalnya adalah seorang idealis sejati untuk sebuah Indonesia merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tragedi pembunuhan yang dialaminya tahun 1949 oleh oknum tentara telah menyisakan sebuah beban sejarah yang sukar dihilangkan dari ingatan kolektif kita semua. Tan Malaka bersahabat dengan Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Soedirman, dan dengan banyak tokoh yang lain. Tetapi mengapa harus dibunuh? Teramat nista menghabisi nyawa seorang Tan Malaka. Semoga sipembunuh ini telah menyesali perbuatan kejinya.

Berbeda dengan banyak tokoh PKI lainnya yang memperlihatkan kesetian lebih kepada Moskow atau kemudian Beijing, dalam diri Tan Malaka, ideologi internasionalismenya menyatu dengan nasionalisme Indonesia dan tidak anti Islam. Sebagai pribadi merdeka, Tan Malaka bisa bersitegang dengan Joseph Stalin karena tidak sudi membungkuk, yang kemudian menjadi alasan baginya untuk menghindar dari pusat komintern (komunis internasional) di Moskow.

Sewaktu Hatta bertanya kepadanya sekitar tahun 1920-an di Negeri Belanda mengapa dia menghindar, jawaban singkatnya dipadatkan menjadi: “Karena tulang punggung saya lurus.” Komunisme di bawah diktator Stalin, menurut Tan Malaka, telah dibangun menjadi kekuasaan perbudakan atas rakyat banyak. (Lih. Mohammad Hatta, Memoir. Jakarta: Yayasan Hatta, 2002, hlm. 137. Idealisme Tan Malaka untuk sebuah Indonesia merdeka dipertahankannya dengan seluruh kekuatan otak dan jiwanya melalaui rentangan penderitaan yang panjang.

Tetapi kita harus jujur bahwa semua kaum idealis itu tidak ada yang sempurna, pasti mengidap virus kelemahan, termasuk Tan Malaka. Pada awal 1946, Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan Malaka yang menguasai KNIP (Komisi Nasional Indonesia Pusat) menurut Jenderal Soedirman akan melakukan kudeta atas pemerintahan Soekarno-Hatta-Sjahrir, tetapi tentara siap memukulnya. (Lih. Memoir, hlm. 484-485). Rencana kudeta ini dalam penilaian saya adalah sebuah blunder politik yang tidak layak dilakukan, apalagi usia republik saat itu masih sangat muda.

Dengan sedikit kekhilafan itu, sebaiknya politisi anyar Indonesia mau belajar kepada Tan Malaka, anak bangsa kelahiran Suliki ini tentang bagaimana menjaga agar idealisme tidak dirusak oleh pragmatsme politik yang kini sedang mewabah tanpa kendali. Sekitar 60% pejabat atau mantan pejabat daerah telah lama jadi pasien KPK, termasuk di antaranya jenis perempuan, kaum ibu yang semestinya punya kepekaan lebih untuk tidak berbuat korupsi. Manakala kepekaan nurani kaum ibu sudah tercemar, kepada siapa lagi bangsa harus mengadu?

Memudarnya idealisme di negeri ini rasanya sudah merupakan gelombang besar, bukan lagi riak-riak di sudut-sudut yang tersuruk. Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius, berkali-kali mengatakan kepada saya bahwa ketiadaan keteladanan menjadi pangkal ketidakpercayaan publik kepada lembaga-lembaga resmi. Keteladanan hanya mungkin ditunjukkan oleh mereka yang masih memelihara idealisme. Tanpa idealisme dan keteladanan, berhentilah tuan dan puan berteriak tentang Pancasila dan Fasal 33 UUD 1945 atau berteriak atas nama Tuhan dengan menyembunyikan kepalsuan. Tidak ada gunanya. Sia-sia.

Partai politik, kejaksaan, dan lembaga kehakiman adalah contoh terburuk dari sisi keteladanan ini. MK (Mahkamah Konstitusi) yang bertugas menguji setiap produk undang-undang agar tidak menyimpang dari UUD malah merendahkan martabatnya sendiri dengan kelakuan tak senonoh dari sebagian hakimnya. Sumbernya hanya satu: pragmatisme konyol sesaat vs. idealisme. Sudah berapa bilangannya politisi Indonesia yang meringkuk dalam penjara, sebagian bahkan ada yang meninggal dalam masa tahanan, karena tidak mau menjaga martabat diri dan partainya sebagai salah satu pilar demokrasi.

Sekarang nyaris tidak ada lagi suku bangsa di Indonesia yang masih bisa dijadikan teladan bagi tegaknya idealisme dan keteladanan. Ranah Minang yang dulu dikenal sebagai salah satu suku yang dari rahimnya telah lahir para idealis sejati yang jadi rujukan publik secara luas, kini sudah menjadi bagian dari kultur Indonesia yang kumuh. Sekiranya Tan Malaka, Agus Salim, Hatta, Natsir, Hamka, dan sederetan tokoh lain yang sudah wafat, dari alam sana mengintip Indonesia dan Ranah Minang, pasti mereka tidak saja kecewa berat, tetapi menyampaikan keluhan terdalam kepada Tuhan, mengapa semuanya ini berlaku.

Moral dari tulisan ini: memudarnya idealisme tidak boleh dibiarkan meluncur terus, sebab hari depan Indonesia bisa tenggelam dibuatnya, jika tidak bertindak sekarang untuk memulihkan idealisme itu ke posisi tertinggi dalam cara kita berbangsa dan bernegara!