REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Arba’iyah Satriani *)

Persaingan ketat di dunia pendidikan Indonesia sudah dimulai sejak dini. Anak-anak kita yang duduk di bangku sekolah dasar (SD) harus berkompetisi dengan teman-temannya demi mendapatkan nilai terbaik dalam pelajaran di sekolah. Kompetisi ini muncul karena ada anggapan bahwa untuk sukses dalam kehidupan, anak-anak kita harus mendapatkan nilai terbaik di kelasnya.

Dengan mendapatkan nilai terbaik di sekolah anak-anak diasumsikan akan bisa masuk ke sekolah favorit di jenjang selanjutnya. Persoalannya, sekolah favorit selalu lebih sedikit jumlahnya daripada peminatnya. Karena itu, kompetisi untuk masuk ke sekolah atau perguruan tinggi favorit pun menjadi lebih sengit.

Selain itu, para pemilik prestasi akademik di masyarakat kita akan mendapat penghargaan lebih dibandingkan mereka yang mempunyai prestasi di bidang lain – selain akademis. Anggapan dan pandangan tersebut sudah berkembang sejak lama, sejak para orangtua itu masih kanak-kanak bahkan mungkin sebelum para orangtua tersebut lahir.

Dengan kata lain, anggapan dan pandangan tersebut sudah dianggap sebagai suatu kebenaran oleh sebagian orang. Akibatnya, para orang tua melakukan berbagai cara untuk “memenangkan” anak-anaknya dalam kompetisi tersebut. Di antaranya, mencari bocoran jawaban atas soal ujian, membeli kunci jawaban, atau mengizinkan anaknya berlaku curang.

Namun faktanya, kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari bahwa tidak semua orang yang sukses secara finansial itu berpendidikan tinggi dan berasal dari sekolah terbaik. Sayangnya, kesadaran tentang hal ini belum banyak diketahui para orang tua. Dampaknya, anak-anak tetap dipaksa untuk “menang” dalam persaingan dengan teman-temannya di dalam kelas. Hal ini menjadikan nilai terbaik di sekolah tidak hanya diperlukan untuk berkompetisi di dunia akademis tetapi juga menjadi bagian dari kebanggaan orang tua.

Banyak kita temui orang tua yang sangat bangga jika anaknya mencapai ranking satu atau tiga besar di kelasnya dan mengabaikan keunggulan non-akademis. Di sisi lain, kebanggaan yang berlebihan pada titik tertentu dapat menyebabkan anak merasa tertekan.

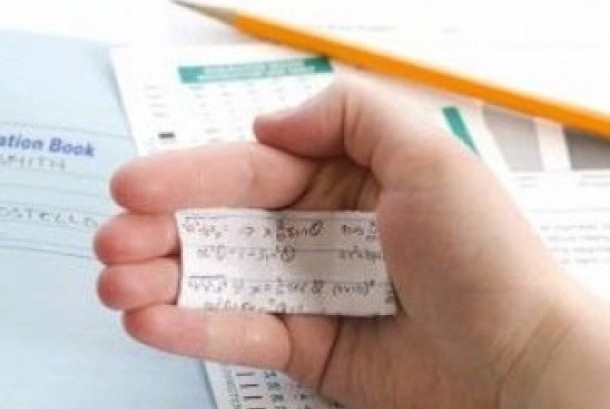

Akibatnya, anak-anak yang mendapat tekanan dari orang tua dan lingkungan untuk menjadi yang terbaik atau mendapatkan nilai yang bagus, terdorong untuk melakukan tindakan curang seperti mencontek. Dampaknya, kita menemukan bahwa banyak sekali anak yang melakukan tindakan tidak jujur tersebut di berbagai level pendidikan.

Aksi mencontek (ilustrasi)

Hasil penelitian berjudul Cheating in Academic Institutions, A Decade of Research yang dilakukan oleh peneliti dari Pennsylvania State University seperti dikutip Tempo online edisi 2 Desember 2016 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pelajar yang menyontek dari tahun ke tahun. Yang cukup mengejutkan, para pelaku tindakan menyontek ini bukan saja anak dengan kepandaian yang biasa-biasa saja tetapi juga dilakukan oleh mereka yang cerdas dan aktif dalam kegiatan di sekolahnya.

Di sisi lain, ada persoalan yang muncul dengan tingkat kepercayaan para orangtua kepada anak-anaknya. Hasil penelitian yang lain di Amerika menunjukkan bahwa 34 persen orangtua tidak pernah membicarakan tentang kegiatan menyontek ini kepada anak-anaknya karena tidak yakin anak mereka menyontek. Sementara itu, 30 persen orang tua lainnya mengatakan bahwa mereka tidak percaya jika anaknya menyontek sehingga tidak pernah membahasnya dengan anak-anak mereka.

Berbagai situasi di atas menunjukkan bahwa tindakan menyontek berkaitan dengan banyak hal dan tidak sesederhana yang dibayangkan. Namun akar permasalahan yang menyebabkan kegiatan mencontek ini selalu terjadi, menurut Jessica Lahey – guru, penulis dan kolumnis di New York Times, adalah persaingan mendapatkan nilai, tekanan tinggi saat mengikuti ujian dan kegagalan dalam mempersiapkan diri atau memahami materi akademik.

Masalah-masalah tersebut mendorong anak untuk melakukan tindakan menyontek dalam ujian maupun saat mengerjakan tugas dari sekolah. Jika tidak ditumbuhkan kesadaran sejak dini mengenai buruknya kegiatan menyontek ini, dikhawatirkan anak-anak akan terbiasa dengan perilaku tersebut hingga dewasa. Yang lebih buruk lagi adalah jika mereka memahami bahwa tindakan menyontek itu bukan suatu keburukan. Karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki tindakan tersebut dengan menguatkan pendidikan karakter di kalangan anak-anak.

Selayaknya, anak-anak di usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar, dikuatkan pendidikan karakternya. Mereka jangan “dipaksa” untuk berprestasi secara akademik dengan berbagai cara tetapi justru diajari untuk bersikap jujur, berani serta bertanggung jawab. Mereka juga harus diajari bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan diperlukan proses. Tidak ada hasil yang diperoleh secara instan. Di beberapa negara maju, pendidikan karakter lebih dikedepankan dibandingkan kemampuan untuk sekadar lulus ujian. Jika kita suka meniru hal-hal yang datang dari luar, mengapa kita tidak meniru hal-hal baik yang mereka terapkan?

Tentu saja, pendidikan karakter lebih menantang ketimbang sekadar mengajari anak-anak agar lulus ujian. Dalam pendidikan karakter, tidak ada rumus yang baku karena berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Praktiknya pun di dunia nyata, bukan di atas kertas yang bisa dimanipulasi. Karena itu, pendidikan karakter ini perlu dukungan orang tua sepenuhnya. Harus ada kerja sama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua dalam mengembangkan pendidikan karakter ini. Salah satunya adalah tentang kejujuran , tanggung jawab dan berproses.

Para orang tua harus diberi pengertian dan pemahaman bahwa nilai akademis bukanlah segalanya. Karena itu, para orang tua tidak harus memaksa anaknya untuk menjadi yang terbaik dalam hal akademis. Orang tua juga tak perlu menuntut anaknya untuk serbabisa di semua mata pelajaran. Cukuplah sang anak rajin, bisa mengikuti pelajaran dan tidak malas dalam mengerjakan tugas, maka orang tua bisa mengapresiasi anak-anak mereka. Orang tua juga jangan terlibat terlalu dalam saat anak mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Bimbingan dalam belajar tetap diperlukan tetapi mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab anak, tidak termasuk di dalamnya.

Pihak sekolah juga harus lebih realists dalam memberikan tugas sekaligus memberikan target pembelajaran. Orang tua dan guru di sekolah harus sama-sama menyadari bahwa pendidikan karakter lebih penting ketimbang kepandaian akademis semata. Jika kedua belah pihak sepakat dan sama-sama mengerjakan bagian tugasnya masing-masing, kita bisa berharap bahwa anak-anak kita kelak akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur, menghargai proses dan kerja keras serta bertanggung jawab dengan pilihannya.

Belum terlambat untuk memulainya dari sekarang. Jika para pemangku kepentingan belum terlibat lebih dalam maka langkah kecil yang dilakukan sekolah bersama orang tua sudah memadai di tahap awal. Jika semua sekolah dan orang tua bersepakat dengan hal tersebut, bukan tidak mungkin langkah ini menjadi bagian dari gerakan pendidikan yang menyeluruh secara nasional.

*) Dosen Fikom Unisba