REPUBLIKA.CO.ID,oleh Ahmad Syafii Maarif

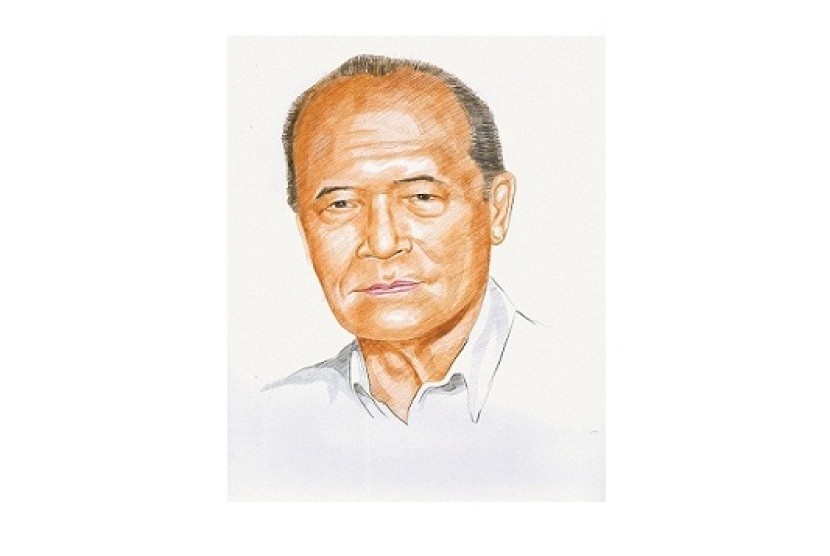

Pada tahun 2013, Gerakan Reformasi yang diawali dengan kemunduran dramatis Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998 sedang memasuki usia yang ke-15 tahun. Naiknya BJ Habibie sebagai Presiden Indonesia ke-3 berhasil menyelamatkan nilai rupiah yang ketika itu sedang terjun bebas pada angka Rp.15.000 per dolar Amerika menjadi sekitar Rp. 7.000. Ini sebuah prestasi yang luar biasa dari seorang presiden teknolog.

Amat disayangkan Habibie hanya mempunyai tempo 17 bulan dalam menjalankan tugasnya untuk kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada MPR karena pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden ditolak gara-gara Timor Timur yang harus lepas dari Indonesia. Karena penolakan ini, Habibie tidak bersedia lagi dicalonkan kembali untuk periode berikutnya, sekalipun peluang untuk itu masih terbuka.

Segera setelah kejatuhan ini, Pak Salahuddin Wahid dan saya langsung berkunjung ke kediaman BJ Habibie di kawasan Patra Kuningan untuk bersilaturahim. Dalam pertemuan itulah kami berdua menyaksikan betapa tingginya kualitas kenegarawanan seorang Habibie. Dia menolak untuk maju lagi, sekalipun prestasi kabinetnya dalam mengatasi krisis moneter cukup gemilang. Habibie berhenti sebagai presiden pada bulan Oktober 1999, digantikan oleh Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia ke-4.

Dalam tenggat antara tahun 1998 sampai dengan 2013, Indonesia telah memiliki empat presiden, yaitu BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputeri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tiga yang pertama dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebelum amendemen UUD.

SBY dipilih secara langsung sesuai dengan perubahan UUD, di mana posisi MPR diturunkan menjadi lembaga tinggi negara, tak mempunyai hak lagi untuk memilih dan menetapkan presiden. SBYmalah akan menjabat presiden selama dua periode. Inilah di antara hasil amendemen yang sangat penting. MPR tidak bisa lagi mewakili rakyat untuk menentukan seorang presiden, semuanya diserahkan kepada rakyat via pilpres langsung. Pertanyaannya adalah, apakah Gerakan Reformasi setelah memasuki usianya yang ke-15 tahun semakin mendekatkan bangsa ini untuk mencapai tujuan kemerdekaan yang mengkristal dalam ungkapan "keadilan dan kesejahteraan untuk semua"?

Jawabannya, jelas tidak! Berlaku di sini sebuah paradoks, pertumbuhan ekonomi di atas angka enam persen tidak berbanding lurus dengan pemerataan. Bahkan, kesenjangan sosial semakin tajam yang menyulut munculnya kerawanan demi kerawanan dan bentrokan sosial yang berdarah-darah terjadi di berbagai wilayah Republik Indonesia.

Pemilihan langsung untuk presiden atau wakil presiden, gubernur, bupati atau wali kota, dan DPR pada semua tingkat ternyata leblih merupakan ajang pertarungan kepentingan pragmatisme jangka pendek politisi ketimbang melahirkan para negarawan dengan visi kebangsaan yang melampaui umur mereka. Biaya untuk semua tingkat pemilihan ini telah semakin menguras pundi-pundi negara demi demokrasi yang belum juga membawa rakyat menjadi sejahtera.

Melahirkan para negarawan inilah yang belum muncul dari rahim Indonesia. Yang banyak berkeliaran adalah politisi yang lihai mengakali APBN/APBD/BUNM/BUND dalam pesta "berebut tulang", sebuah peradaban politik yang sangat hina dalam sebuah sistem demokrasi. Akibatnya, demokrasi telah berhenti menjadi sarana untuk mencapai tujuan kemerdekaan dan malah dipakai sebagai kendaraan mengejar rezeki yang tak pernah puas. Ibarat orang meneguk air laut, semakin diteguk semakin dahaga.

Inilah peta moral perpolitikan Indonesia sampai pada awal 2013 ini. Institusi DPR yang seharusnya sangat terhormat karena secara teoretis mewakili rakyat pemilih dalam perjalanannya telah berubah menjadi DPK (Dewan Pertarungan Kepentingan) para elitenya yang tunamoral. Maka, tidaklah berlebihan jika ada penilaian publik tentang posisi DPR yang tengah berada pada titik nadir. Itulah risiko yang harus ditanggung oleh politisi yang tidak mampu menjaga martabatnya sebagai orang terhormat.

Ironisnya, para anggota DPK ini mempunyai kekuasaan besar dalam turut menentukan hitam-putihnya corak perjalanan bangsa dan negara ini. Sampai-sampai, untuk menentukan seorang duta besar pun mereka harus berperan. Secara kebetulan mereka berhadapan dengan seorang presiden yang lemah dan peragu.

Kondisi ini menjadi peluang emas bagi mereka untuk memainkan kartu politiknya yang licik dan tak terkendali itu. Ke depan, tidak ada pilihan lain, kecuali Indonesia harus mengucapkan \"sayonara kepada praktik busuk demokrasi yang serupa ini\". Syaratnya, rakyat harus semakin cerdas dan selektif dalam menentukan pilihan bagi wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat jika memang perpolitikan Indonesia ingin dibenahi secara sungguh-sungguh dan menyeluruh.