REPUBLIKA.CO.ID,Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Dari sekian banyak teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh para ahli, tampaknya tipe kepemimpinan yang selaras dengan kultur Muhammadiyah adalah yang bercorak demokratik-konsultatif. Tipe kepemimpinan otokratif dan serbakomando, tidak akan pernah efektif dalam organisasi modern dan egalitarian ini.

Pengurus Muhammadiyah dari pusat sampai ke tingkat ranting bersifat sukarela tanpa gaji. Tidak ada janji keuangan atau jabatan duniawi yang ditawarkan, semuanya berdasarkan perintah iman untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakat luas.

Situasinya sungguh berbeda dengan lingkungan perusahaan melalui sistem karier, promosi, dan imbalan penggajian yang telah ditentukan. Agak mendekati apa yang berlaku di lingkungan perusahaan ini, yang berlaku dalam kultur partai politik belakangan ini sudah mengarah kepada janji-janji duniawi itu, sesuatu yang dapat mencederai sistem demokrasi. Politik yang semestinya untuk mengabdi pada kepentingan umum telah berubah menjadi ladang mencari rezeki.

Berbicara tentang pola hubungan antara pemimpin dan pengikut, dalam perusahaan tentu corak komunikasi otak (rasional) lebih diutamakan, dalam Muhammadiyah, komunikasi antara hati (spiritual) akan lebih efektif. Sesuatu yang mengalir dari hati akan mendarat di hati pula. Saya menggantikan posisi Prof Dr M Amien Rais yang sangat populer saat itu sebagai Ketua PP Muhammadiyah dalam situasi politik bangsa yang genting, suatu masa peralihan dari sistem otoritarian menuju sistem demokrasi. Sebagai seorang yang belum banyak dikenal publik, tiba-tiba harus memimpin organisasi sebesar Muhammadiyah, terus terang saya merasa ragu dan gamang.

Amien Rais telah berkibar sebagai tokoh publik nasional dan internasional, khususnya sejak 1993, ketika melontarkan isu tentang perlunya suksesi kepemimpinan nasional dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya. Lontaran ini telah memicu kemarahan luar biasa dari Presiden Soeharto dan para pendukungnya, termasuk yang ada di kalangan Muhammadiyah, selama beberapa tahun berikutnya sampai rezim Orde Baru itu jatuh pada Mei 1998. Perasaan gamang yang sering dibayang-banyangi sosok kharismatik Amien Rais berjalan sekitar setahun setelah saya memimpin Muhammadiyah. Kemudian, secara berangsur yang dibantu oleh banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh lintas iman, saya mulai menemukan diri sendiri di tengah-tengah pergolakan politik nasional dalam iklim euforia demokrasi yang nyaris tanpa kendali itu.

Muhammdiyah sebagai representasi dari salah satu sayap umat Islam terbesar di Indonesia, di samping NU, harus dipimpin oleh seorang yang berasal dari kawasan udik yang secepatnya mesti pandai merangkak ke panggung nasional. Jelas tidak mudah bagi saya yang ketika itu sudah berusia 63 tahun.

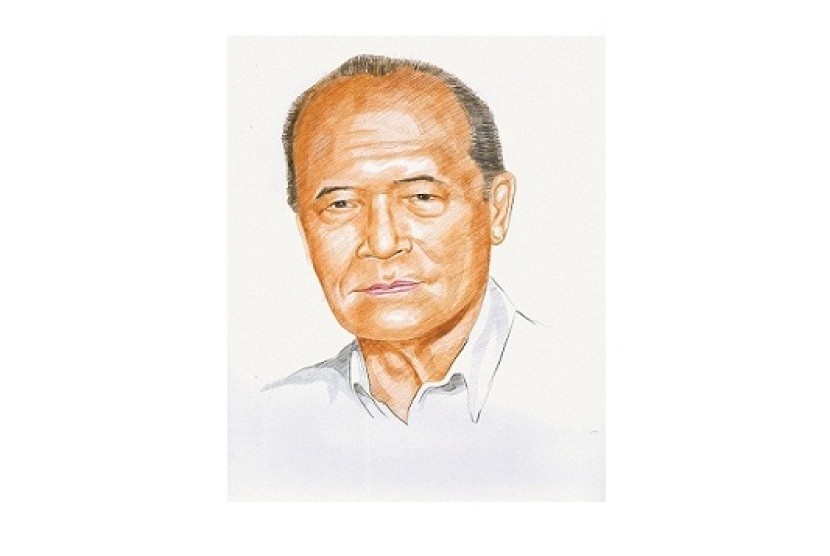

Saya lahir di sebuah nagari tersuruk Sumpur Kudus yang terletak di pedalaman Sumatra Barat pada 31 Mei 1935. Ketika kecil tidak punya mimpi apa pun untuk beranjak jauh dari kawasan udik itu. Memang kemudian saya pernah belajar di madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Lintau (Tanah Datar) dan Yogyakarta antara tahun 1950 dan 1956, tetapi modal itu terasa belum cukup untuk menduduki posisi puncak di Muhammadiyah.

Sekiranya Amien Rais tidak berputar haluan memasuki dunia politik, mungkin saya tidak akan pernah menjadi orang pertama di lingkungan Muhammadiyah. Maka, tidaklah heran, mengapa saya terkejut karena tiba-tiba harus tampil ke posisi seorang yang dituakan dalam Muhammadiyah. Sebelumnya hanyalah sebagai anggota pimpinan pusat dan sebagai wakil ketua sejak 1994, saat Amien Rais menggantikan posisi Ketua PP KH Azhar Basjir yang wafat pada tahun itu. Azhar Basjir, seorang kiai dengan pemahaman agama yang dalam dan lurus.