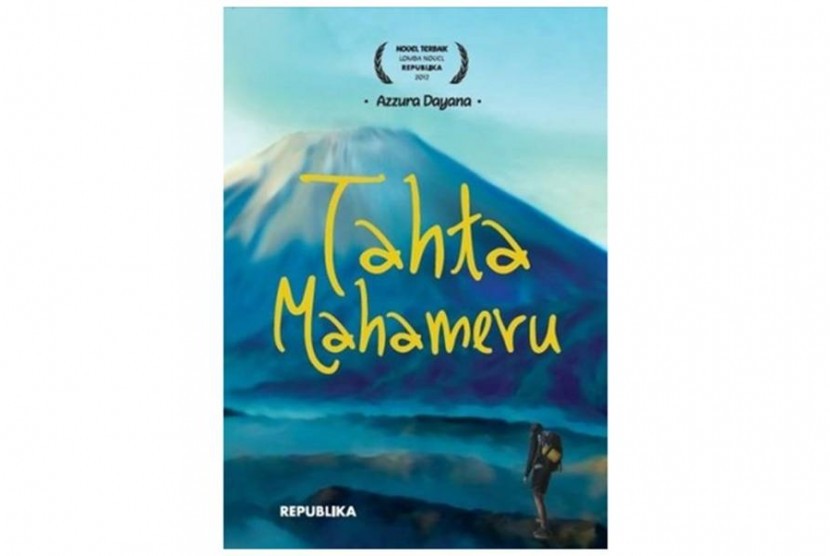

Harga: Rp 55.000

Mahameru, Menyusur Jejak Sahabat

“Di gunung, kamu akan melihat setiap orang dalam wujud aslinya. Karakter orang akan tampak jelas dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala kebaikan dan keegoisannya. Kuat atau tidaknya dia, mandiri atau manjanya, rewel atau tegarnya. Semua akan tampak di gunung. Silahkan kalau tidak mau memercayai mitos, tapi jangan mencelanya. Kita dilarang bersikap sombong dan egois selama pendakian, karena alam tidak pernah main-main. Karena itu yang terpenting adalah kita harus selalu mengingat Tuhan.”

Indonesia kaya akan ragam budaya, tradisi dan keindahan alam yang mempesona. Kita patut berbangga akan hal itu. Dan membaca Tahta Mahameru, akan semakin menambah rasa kebanggaan itu. Ada begitu banyak nilai kearifan lokal yang coba diusung pengarangnya.

Adalah Raja Ikhsan, cowok dengan kepribadian yang sulit ditebak. Ia egois, angkuh, penyendiri dan broken home. Ia mendaki Mahameru sebagai pelarian atas kemelut keluarganya. Di Ranu Pane (desa tertinggi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, yang merupakan titik akhir perjalanan sebelum mulai pendakian ke Gunung Semeru), ia bertemu dengan Faras, seorang gadis desa yang sederhana, penyabar, kutu buku dan pecinta Kahlil Gibran. Tiga tahun berturut-turut, tiga kali mendaki, tiga kali pula mereka bertemu.

Persahabatan kilat itu menyisakan tanya yang tak terjawab. Ketika Ikhsan tiba-tiba menghilang, Faras mencoba menyusur jejaknya dengan berbekal foto dan tulisan-tulisan pendek yang dikirimkan Ikhsan ke emailnya.

Faras pun akhirnya bersolo-trip, berharap bertemu dengan Ikhsan di Borobudur. Tapi takdir tidak mempertemukannya dengan Ikhsan. Ia malah bertemu dengan Mareta, seseorang yang tersangkut kemelut dendam keluarga Ikhsan. Dan kebetulan selanjutnya, mereka menjadi teman seperjalanan ke Makassar.

Siapakah sebenarnya Mareta? Apakah Faras bertemu dengan Ikhsan di Makassar untuk sekadar menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya dahulu, terutama tentang Mahameru dan dendam yang menyala? Kemanakah Ikhsan, kenapa email-emailnya selama ini tidak bisa menghadirkan komunikasi dua arah di antara mereka? Lalu, kebetulan apalagi yang terjadi di Makassar, yang menjadi titik pengurai benang kusut dari kisah ini?

Speechless! Itu kesan saya ketika sampai ke lembar akhir novel ini. Bahasanya yang renyah membuat saya tidak bisa berhenti membacanya. Alur yang dihadirkan bergerak maju-mundur membuat saya penasaran untuk segera menyelesaikannya. Sudut pandang orang pertama yang digunakan secara berganti-ganti antara Ikhsan, Faras dan Mareta membuat tokoh menjadi lebih hidup dengan karakter yang kuat. Tema tentang kearifan lokal yang kental akan budaya membuat novel ini kaya dan layak dijadikan sumber referensi. Karena setting yang ditampilkan bukan sekadar tempelan, tapi jelas ada dan merupakan pengalaman pribadi pengarangnya yang seorang backpacker.

Membaca novel ini, kita serasa dibawa berpetualang mengikuti perjalanan tokoh-tokohnya mulai dari Magelang, Makassar, Tanjung Bira, Bulukumba, Surabaya, Malang sampai kembali ke Ranu Pane. Sungguh, sebuah kreativitas dalam menghadirkan setting yang patut diacungi jempol. Di novel ini pula, sepertinya pengarang ingin mengkritisi tentang adat yang kadang lebih kejam daripada hukuman yang diberikan Tuhan lewat tokoh Fikri, pendaki gunung asal Makassar yang menjadi sahabat Ikhsan dan Faras.

Yang membuat berdecak kagum, pengarang mengupas adat dan budaya suku Bugis yang terkenal dengan Kapal Pinisinya itu. Sebuah filosofi yang bersandar pada nilai tradisional yang dianggap baik, bertahan lama dan tertanam kuat di benak masyarakat, sudah selayaknya dipertahankan.

Nilai adat tersebut bisa menjadi universal dan menunjukkan identitas bangsa yang majemuk. Bahwa Pinisi, bukan hanya sebuah karya dan pekerjaan. Ia adalah adat, warisan nenek moyang sejak ratusan tahun lalu.

Setiap kali Pinisi akan dibuat, selalu ada upacara yang mengawalinya, yaitu upacara peletakan lunas (pondasi perahu) dan pemotongan bagian ujung dan pangkal lunas. Potongan pangkal lunas akan dibuang ke laut, sebagai simbol agar perahu bisa menyatu dengan ombak di lautan atau pelambang seorang suami yang siap melaut mencari nafkah. Sementara, potongan ujung lunas dibuang ke daratan, sebagai simbol pengikat untuk kembali lagi ke daratan sejauh apapun sang pelaut pergi, atau pelambang seorang istri yang menunggu suami pulang melaut mencari rezeki.

Dan tentu saja, pengalaman mendaki Mahameru menghadirkan sensasi tersendiri. Tracking yang berat melewati tanjakan, padang pasir dan savana sepertinya terbayar lunas ketika tangan berhasil menyentuh dinginnya air di Danau Ranu Kumbolo. Saat kaki sudah menjejak puncak, menikmati sunrise yang muncul di tengah-tengah lembah antara dua bukit yang mengitari Ranu Kumbolo. Menikmati pemandangan di bawah yang jauh lebih kecil, garis pantai yang terlihat samar, lautan awan yang berarak indah dan kawah Jonggring Saloka yang menyemburkan abu vulkanik tiap dua puluh menit. Semua itu mengingatkan betapa kecilnya kita di hadapan-Nya.

Saya hampir tidak menemukan celah untuk mengkritisi novel pemenang kedua Lomba Novel Republika 2012 ini secara konten. Tapi, tak ada karya yang tak retak, secara teknis masih ada beberapa kesalahan. Seperti di halaman 27 paragraf ketiga baris pertama, halaman 83 paragraf ketiga baris pertama dan halaman 358 paragraf kesembilan baris kedua yang tidak diberi spasi antar huruf. Serta, di halaman 323, jarak antar paragrafnya terlalu renggang.

Kekuatan lain di novel ini, tetap menghadirkan sisi religi penggugah jiwa yang bisa dijadikan pelajaran bersama. Tahta Mahameru, puncak tertinggi pulau Jawa, hanya satu bagian kecil dari seluruh ciptaan-Nya di angkasa raya. Di atas semua itu, masih ada puncak tertinggi, yaitu tempat tertinggi antara surga dan neraka.

Tahta Mahameru.. Sebuah Mahakarya! Salah satu literasi bermutu yang layak untuk dikoleksi.

*******

Penulis: Santi Artanti

-

Selasa , 14 Feb 2023, 16:19 WIB

Konser 'Kenopsia', Coba Bangkitkan Dunia Perkusi Tanah Air dari Mati Suri

-

-

Selasa , 14 Feb 2023, 15:57 WIB

Selasa , 14 Feb 2023, 15:57 WIBHijrah, Aming Meminta Doa Agar Tetap Istiqomah

-

Selasa , 14 Feb 2023, 15:19 WIB

Selasa , 14 Feb 2023, 15:19 WIBSerial 'Salma’s Season' Jelajahi Keberagaman Muslim di Australia

-

Selasa , 14 Feb 2023, 14:32 WIB

Selasa , 14 Feb 2023, 14:32 WIBJangan Kaget, Begini Cara 'Aneh' Jerapah Jantan Ajak Kawin Betina

-

Selasa , 14 Feb 2023, 14:05 WIB

Selasa , 14 Feb 2023, 14:05 WIBHenry Cavill tak Ada di Trailer Film The Flash, Penggemar Kecewa

-