KINGDOMSRIWIJAYA – Hari baru beranjak malam di London. Kamis, 17 September 2025 pada cuaca malam yang dingin, di sebuah panggung konser bertajuk Together 4 Palestine, Eric Cantono berdiri di tengah panggung, ia mengenakan topi cowboy. Malam itu menjadi saksi lahirnya sebuah seruan yang bergema jauh melampaui musik dan sorak-sorai penonton.

Eric Cantona, legenda sepak bola Prancis dan Manchester United (MU) yang dikenal dengan karisma dan keberaniannya di dalam maupun di luar lapangan, berdiri tegak. Dengan suara tegas, ia menyerukan sesuatu yang langsung memantik perdebatan global, “FIFA dan UEFA harus segera membekukan Israel dari dunia sepak bola”.

Di tengah gemuruh ribuan penonton di Wembley Arena, London, suara Eric Cantona bergema lantang, jauh lebih keras dari gemuruh stadion mana pun. Legenda Manchester United ini tidak sedang membahas permainan cantik, bukan pula trofi yang pernah ia menangkan, melainkan sebuah seruan penuh emosi.

“Empat hari setelah Rusia memulai perang dengan Ukraina, FIFA dan UEFA membekukan sepak bola Rusia. Tapi kita sudah melalui 716 hari sejak Amnesty International menyebut genosida terjadi di Gaza, dan Israel masih diizinkan berkompetisi. Kenapa ada standar ganda?” katanya.

Kalimat Cantona itu menyayat, terasa seperti sentakan yang membangunkan pecinta sepak bola dari mimpi tentang “olahraga tanpa politik.” Malam itu, sepak bola mengabdi pada kemanusiaan. “Sepak bola internasional lebih dari sekadar olahraga. Ini adalah representasi suatu bangsa, kekuatan lembut (politik), dan identitas di panggung dunia,” ujarnya.

Malam itu di panggung Eric Cantona tidak sendiri, ia berdiri bahu-membahu dengan Mahmoud Sarsak, mantan pesepakbola Palestina yang dipenjara oleh Israel selama tiga tahun tanpa dakwaan, kehadiran mereka menjadi simbol mencolok persimpangan olahraga dengan penderitaan manusia.

Dengan kata-katanya, malam itu Cantona menyulut badai api, menyerukan FIFA dan UEFA untuk membekukan keanggotaan Israel dari semua kompetisi sepak bola. Momen ini bukan sekadar pidato; itu adalah titik balik naratif dalam kisah ketidakadilan, standar ganda, dan kekuatan aksi kolektif yang tak tergoyahkan. Seruan Cantona bergema melalui aula olahraga global, menarik paralel dengan boikot historis dan memperkuat suara-suara yang lama dibungkam oleh konflik.

Malam itu Eric Cantona tengah mengingatkan semua, bagaimana tekanan dalam dunia olahraga sukses menggoyahkan politik apartheid Afrika Selatan. Baginya, boikot dan suspensi bukan sekadar hukuman, melainkan tekanan moral dan kolektif yang pernah menjadi ujung tombak perubahan sejarah.

Momen Eric Cantona bicara di depan massa bukanlah reaksi spontan. Beberapa hari sebelum peristiwa di Wembley, dunia disibukkan berita Amnesty International dan PBB, secara resmi—untuk pertama kalinya dalam sejarah—melabeli Israel sebagai pelaku genosida di Gaza. Bukti: lebih dari 65.000 korban jiwa, puluhan ribu anak-anak dan perempuan meninggal; infrastruktur sipil hancur; dan kehidupan 2,3 juta warga Gaza berubah jadi neraka hidup. Amnesty International dalam laporan bertajuk “You Feel Like You Are Subhuman” secara tegas menyatakan: “Israel melakukan tindakan terlarang di bawah Konvensi Genosida dan Statuta Roma, dengan niat khusus memusnahkan warga Palestina di Gaza. Ini genosida. Harus segera dihentikan. Negara yang tetap memasok senjata ke Israel berarti ikut terlibat genosida”.

Disodorkan fakta itu, FIFA bergeming, belum ada tindakan yang diambil. Mengapa FIFA tidak bertindak tegas? FIFA beralasan bahwa “alasan hukum” untuk melarang Israel belum terpenuhi. Dua panel independen yang seharusnya mengkaji keluhan dari Federasi Sepak Bola Palestina pun belum mengeluarkan keputusan.

Namun, banyak pengamat melihat alasan sebenarnya bukan itu, melainkan politik dan kekuasaan. Israel memiliki hubungan erat dengan banyak negara Barat, termasuk Amerika Serikat yang merupakan mitra strategis FIFA dalam menggelar Piala Dunia 2026. Selain itu, tidak ada konsensus politik global sebesar yang terjadi saat Rusia menginvasi Ukraina. Uni Eropa dan Amerika Serikat bersatu melawan Rusia, sementara dalam isu Israel-Palestina, negara-negara Barat terbelah.

Mari surut sejenak melihat kembali sanksi yang diterima Rusia oleh FIFA. Februari 2022, dunia membelalak, Rusia resmi didepak dari Piala Dunia 2022 dan 2026, dilarang tampil di semua ajang FIFA/UEFA, termasuk babak play-off dan klub-klubnya di Liga Champions atau Liga Europa. Semua itu terjadi dalam waktu kurang dari sepekan seusai invasi Ukraina. Tak hanya timnas dan klub, bahkan investor dan sponsor (seperti Gazprom) juga langsung diputus kontrak. Tekanan dari klub-klub Eropa sampai pemerintah nasional membuat FIFA tak punya pilihan selain bertindak tegas—agar citra mereka tak hancur di publik global.

Rusia pun banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, juga ditolak. Artinya, sanksi politis mutlak. FIFA/UEFA menyatakan, “Sepak bola bersatu sepenuhnya di sini dan dalam solidaritas penuh dengan semua orang di Ukraina. Kami berharap perdamaian segera tercipta sehingga sepak bola bisa jadi vektor persatuan dan perdamaian—bukan sumber konflik”.

Sanksi terhadap Rusia terlihat sangat tegas, bahkan terkesan bergegas untuk memberlakukannya. Poin-poin seperti pelarangan klub/tim nasional, pemutusan sponsor, serta dukungan negara-negara Eropa memperjelas bahwa aspek geopolitik punya pengaruh signifikan dalam setiap keputusan. Namun, dalam kasus Israel, pendekatan yang serupa tak kunjung diadopsi meski tekanan dan bukti pelanggaran HAM (bahkan disebut genosida) sudah membanjir.

Standar Ganda

Penerapan sanksi tersebut terlihat bagaimana Rusia “dihabisi” tanpa kompromi, Israel justru menikmati privilege—betapapun banyaknya bukti dan seruan kejahatan kemanusiaan, statusnya di FIFA dan UEFA tetap aman. Banyak pihak menuding FIFA dan UEFA menerapkan standar ganda. Cantona pun mempertanyakan standar ganda FIFA dan UEFA tersebut. Israel sampai kini masih diizinkan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 (timnas) dan di Liga Europa 2025/26 (klub Maccabi Tel Aviv).

Mekanisme “panel investigasi” yang berlarut dan pernyataan FIFA, “Akan kami pelajari secara hukum dan objektif,”—adalah bahasa yang sama sekali tidak digunakan ketika menangani kasus Rusia. Di Kongres FIFA, usulan PFA (Asosiasi Sepak Bola Palestina) dan suara untuk menghukum Israel hanya berujung pada janji “masih dipelajari... perlukah sanksi... investigasi berlanjut”—menunda, mengulur waktu, bukannya menegakkan prinsip kemanusiaan. Seruan boikot, dari negara peserta kompetisi UEFA ke tim-tim nasional, didiamkan FIFA/UEFA. Tidak ada ancaman nyata sanksi bagi Israel atau perlindungan bagi tim yang menolak bertanding melawan Israel.

Lebih dari 800 atlet Palestina telah terbunuh sejak Oktober 2023, hampir setengahnya anak-anak. PFA melaporkanm sebanyak 421 pemain sepak bola termasuk di antara 808 atlet yang syahid, termasuk Suleiman al-Obaid, mantan pemain tim nasional Palestina yang tewas saat menunggu bantuan kemanusiaan pada Agustus 2025.

Infrastruktur olahraga di Gaza hancur lebur: 288 fasilitas olahraga rusak parah atau hancur total, termasuk stadion, pusat kebugaran, dan klub sepak bola. Sembilan puluh persen dari itu berada di Gaza, di mana markas PFA sendiri menjadi target serangan udara Israel. Bayangkan seorang anak kecil di Gaza yang bermimpi menjadi pesepak bola seperti Cantona, tapi lapangannya kini hanya puing-puing dan mimpi itu terkubur di bawah reruntuhan.

Isu standar ganda FIFA berakar dari inkonsistensi penerapan prinsip dan statuta. Jika “larangan politisasi olahraga” digunakan untuk menunda aksi di kasus Israel, mengapa bisa diterabas saat kasus Rusia atau apartheid Afrika Selatan? Mengapa diskriminasi terhadap atlet atau klub Palestina tidak pernah menjadi alasan sanksi signifikan, sedangkan satu tindakan politik Rusia langsung mengakibatkan pelarangan total?

FIFA dituding tidak konsisten. Terhadap Rusia langsung bertindak kepada Israel diam membisu. Argumentasi “teknis” FIFA sebenarnya cenderung politis. Dua pengamat sepak bola dari Indonesia, Zen RS dan Yusuf Arifin menyampaikan kritiknya, dan menurut mereka sepak bola memang bebas politik, tapi penyelenggaraannya sangat politis. FIFA sejak berdirinya sudah intensif mengatur dunia, jadi jangan heran jika logika untung-rugi internasional yang menang, bukan moral.

Seruan Eric Cantona bukanlah satu-satunya suara yang berseru kepada FIFA dan kepada dunia, itu adalah pemicu. Kisah ini segera menyebar dari panggung London ke berbagai arena olahraga dan budaya di seluruh dunia, memprotes aksi genosida yang dilakukan Israel. Di Spanyol, negara yang dikenal dengan kecintaan mendalam pada sepak bola, balapan sepeda Vuelta a España terganggu oleh protes-protes pro-Palestina. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, secara terbuka berpihak pada para demonstran, menyatakan bahwa sudah waktunya untuk memboikot Israel dari acara-acara olahraga internasional.

Pernyataannya dianggap sebuah langkah berani, mengingat posisinya sebagai pemimpin dunia yang secara resmi mendukung gerakan ini. Tak lama kemudian, lembaga penyiaran publik Spanyol bergabung dengan tiga negara Eropa lainnya yang mengancam untuk menarik diri dari Kontes Lagu Eurovision tahun depan jika Israel tetap berpartisipasi. Di Hollywood, para pembuat film dan aktor juga menandatangani janji untuk memboikot institusi film Israel. Ini menunjukkan bahwa tuntutan untuk tindakan terhadap Israel bukan hanya berasal dari dunia olahraga, tetapi juga dari sektor budaya dan hiburan, di mana 'kekuatan lembut' yang dibicarakan Cantona juga berlaku.

Juga tersiar kabar, Spanyol sang juara Eropa dan favorit Piala Dunia, mengancam mundur dari Piala Dunia 2026 jika Israel lolos. Ancaman ini bukan omong kosong; Spanyol adalah kekuatan sepak bola utama dan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyatakan, “Israel tidak dapat terus menggunakan platform internasional untuk menutupi citranya”.

Sementara itu pada babak kualifiksi Piala Dunia 2026, Israel berada di Grup I Kualifikasi Zona Eropa dengan hasil akhir klasemen:

· Norwegia 15 poin (5-0-1)

· Italia 9 poin (3-0-3)

· Israel 9 poin (3-0-3)

· Estonia 3 poin

· Moldova 0 poin

Karir Eric Cantona

Eric Cantona tengah berjuang menggusur Israel dari kancah sepak bola dunia, banyak negara melakukan perjuangan yang sama, mendesak FIFA dan UEFA memberikan sanksi kepada negara zionis tersebut.

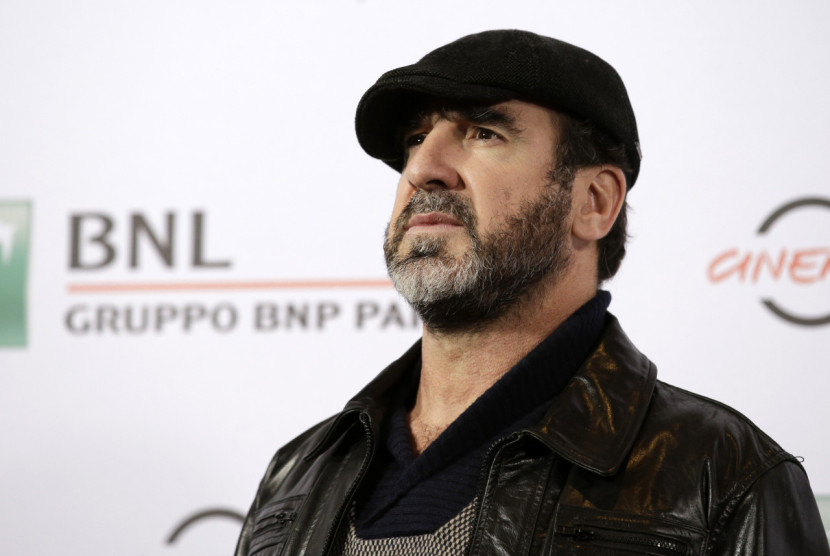

Mengapa Eric Cantona berani mengambil posisi yang begitu kontroversial? Jawabannya terletak pada siapa Cantona itu? Tentu tak banyak generasi milenial atau Gen-Z yang mengenal pesepakbola kelahiran Marseille, Prancis, 24 Mei 1966 dari pasangan Eleonore Raurich (penjahit) dan Albert Cantona (perawat & pelukis).

Dalam karirnya di dunia sepakbola Cantona yang memiliki nama lengkap Eric Daniel Pierre Cantona melalang ke beberapa klub sepakbola profesional di Eropa. Sebagai pesepakbola profesional karirnya bermula di Auxerre, Martigues, Marseille, Bordeaux, Montpellier dan Nimes Olympique, semuanya di Prancia. Tahun 1992 Cantona terbang ke Inggris bergabung dengan Leeds United. Hanya satu tahun di sini, ia pindah ke Manchester United, klub yang dijuluki “Setan Merah”. Cantona juga memperkuat tim nasional Prancis, selama 1987 – 1995 dengan 45 penampilan mengoleksi 20 gol.

Selama kariernya di Manchester United, Cantono dikenal bukan hanya karena gol dan assist, tetapi juga karena sikapnya yang nyentrik, penuh prinsip, bahkan kadang dianggap “pemberontak.” Ia pernah dihukum panjang karena menendang suporter yang menghina dirinya dengan kata-kata rasis.

Kini, setelah pensiun, Cantona banyak terlibat dalam isu sosial-politik. Ia pernah mendukung gerakan pro-migran, menyuarakan keadilan sosial, dan kini menyatukan sepak bola dengan isu Palestina. Bersama Mahmoud Sarsak—mantan pesepak bola Palestina yang dipenjara Israel selama tiga tahun—Cantona menegaskan bahwa sepak bola tidak bisa buta terhadap penderitaan manusia.

Cantona memahami satu hal penting bahwa sepak bola bukan sekadar olahraga. Ia adalah soft power—alat diplomasi, representasi identitas nasional, bahkan instrumen legitimasi politik. Ketika sebuah negara bermain di Piala Dunia atau klubnya berlaga di Liga Champions, mereka tidak hanya bertanding untuk gelar, tetapi juga menampilkan bendera, lagu kebangsaan, dan kebanggaan nasional. Dalam sejarah, olahraga sudah berkali-kali menjadi medan pertempuran politik.

Meski seruan boikot makin keras, FIFA atau UEFA bergeming, tidak ada langkah drastis terhadap Israel. Selain kualifikasi Piala Dunia 2026, pertandingan Maccabi Tel Aviv melawan Aston Villa tetap dijadwalkan berlangsung 6 November 2025.

Namun, tekanan publik semakin menumpuk. Demonstrasi di stadion, boikot budaya, hingga pernyataan politik dari pemimpin negara menunjukkan bahwa isu ini tidak akan padam dalam waktu dekat. Seperti kata Antoine Duval, pakar hukum olahraga dari Asser Institute, “Arus ini sudah mulai berbalik. Belum pernah ada kemarahan global sebesar ini terhadap Israel”. Sepak bola, yang diklaim sebagai bahasa universal umat manusia, ternyata tidak netral. Ia bisa menjadi alat pembebasan, tetapi juga bisa diperalat sebagai tameng politik.

Pidato Cantona pada malam itu bagai batu yang dijatuhkan ke kolam yang tenang, gelombang kejutnya menyebar jauh melampaui London, memicu rangkaian peristiwa yang semakin mengukir dalam garis patah dalam dunia sepak bola dan olahraga global.

Cerita Eric Cantona adalah cerita kekalahan, keberanian, dan kepercayaan. Kekalahan karena dunia terlalu lambat menanggapi genosida. Keberanian karena di tengah kepentingan miliaran dolar, ia tetap bicara kebenaran. Dan kepercayaan karena ia yakin, “Anda, fans, penggemar, klub, dan pemain adalah kekuatan itu sendiri. Ini saatnya berdiri bersama!” ujar Cantona. (maspril aries)