Oleh: Fitriyan Zamzami, Wartawan Republika

Di Kota Terlarang Cina ada jalur presisi yang harus diikuti pengunjung. Setelah melewati gerbang pemeriksaan keamanan, tentunya lebih ketat buat manusia berjenggot macam saya, pengunjung biasanya langsung diarahkan ke toko oleh-oleh dulu, kemudian ke Gerbang Meridian. Dari situ, langsung lurus menuju Gerbang Keselarasan Pamungkas. Selepas itu menuju Aula Keselarasan Pamungkas, Istana Kemurnian Surgawi, lalu ke Taman Kerajaan dan keluar melalui pintu utara, Gerbang Kekuasaan Ilahiah.

Maka, tak bisa tidak, pengunjung bakal merasa bahwa sepanjang sejarah panjang mereka, “keselarasan” adalah harta pamungkas kerajaan-kerajaan dan para penguasa di daratan Cina. Harta karun yang akan dicari dengan cara apapun, dengan harga berapapun.

Sepanjang kunjungan saya ke Cina dua tahun lalu, ia seperti mantra yang terus diulangi para pejabat-pejabat di Cina, mahasiswa-mahasiswanya, bahkan para pemikir di lembaga think tank. Mengapa kenangan soal Tiananmen dihilangkan?, “untuk perdamaian dan stabilitas,” jawabannya. Mengapa Laut Cina Selatan kalian caplok dan pulau-pulaunya dijadikan pangkalan militer?, “untuk perdamaian dan stabilitas”. Mengapa tembok besar ini dibangun?, “untuk perdamaian dan stabilitas”.

Fitrian Zamzami dalam sebuah kunjungan ke Cina.

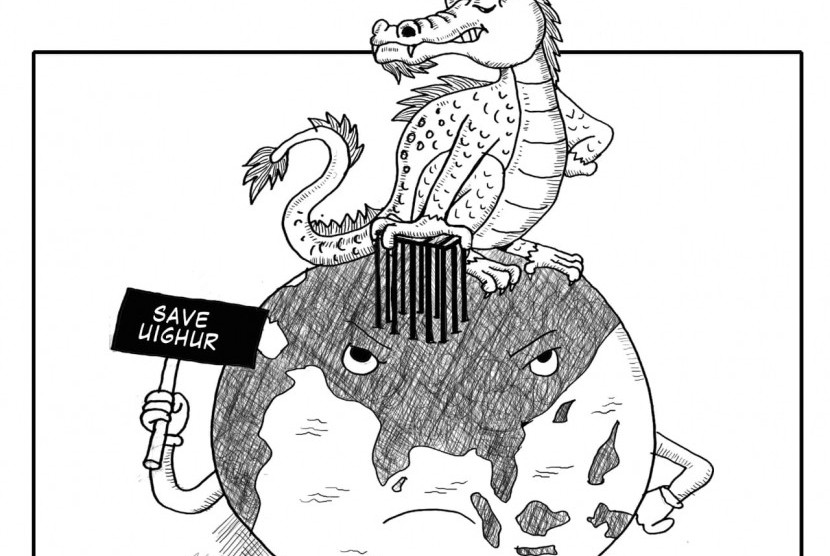

Dalam satu dan banyak hal, jawaban-jawaban konstan itu yang merayu saya memercayai bahwa yang terjadi di Xinjinag seperti dilaporkan lembaga-lembaga HAM dan media massa kredibel di Cina benar adanya. Penindasan dan pelanggaran HAM adalah harga yang murah untuk mencapai itu ilusi yang mereka panggil dengan sayang sebagai “perdamaian dan stabilitas”.

Kita orang barangkali sukar percaya, kekejian seperti di Xinjiang bisa terjadi sedemikian masif, apalagi di zaman seperti ini. Ingatlah, dulu kita juga sukar percaya bahwa ada pemusnahan etnis di Rakhine namun ia ternyata benar terjadi dalam skala yang mengerikan. Kita juga dulu sukar percaya bahwa TNI bisa sedemikian brutal di Aceh, Timor Leste, atau Papua; namun ia toh benar adanya.

Kemanusiaan kita kadang-kadang menahan diri kita dari meyakini bahwa manusia-manusia lain mampu berbuat kekejian. Tapi tak usah menengok jauh-jauh juga untuk paham bahwa para fasis, petinggi parpol, ideolog, ataupun pimpinan militer, punya imajinasi dan delusi yang berbeda dengan kita orang awam.

Orang-orang biasa di RRC, seperti juga di Indonesia, tentu tak punya niat dan kuasa melakukan penindasan. Tapi negara dan aparatusnya lain cerita. Kita, orang Indonesia, tentunya paham dengan hal itu melalui cara yang sedemikian pahit. Bahwa nyawa kita sempat sebegitu murah untuk mewujudkan “stabilitas untuk pembangunan” sepanjang Orde Baru. Pembunuhan-pembunuhan dan penghilangan paksa dengan dalih supaya negara lebih aman dan pembangunan serta laju perekonomian bisa terus dipacu.

Tapi kita juga belajar, stabilitas dan perdamaian semu semacam itu tak punya nafas yang sedemikian panjang. Untuk menjaganya tetap hidup perlu penindasan lebih keras lagi, pengawasan yang lebih ketat terus menerus, pembungkaman tanpa jeda.

Namun selama apapun ia berupaya dijaga, pada suatu titik pasti akan runtuh seperti rumah kartu. Yang dibutuhkan hanyalah tiupan pada tempat yang tepat, atau kesalahan rezim menyusun kartu.

Kali ini, salah satu kartu yang disusun itu bernama agama Islam. Sebuah entitas dengan penganut yang, untuk baik dan buruknya, terlalu mudah tersulut rasa keadilannya dan punya solidaritas yang tak bisa dipagari dengan batas wilayah.

Tak seperti di Tibet dan Hongkong, kali ini Beijing berurusan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih bersikeras. Mereka bisa mencoba menyuap pemerintah negara-negara mayoritas Muslim atau ormas-ormas untuk bungkam soal Xinjiang, tapi mereka tak punya kuasa di jalan-jalan raya dari Ankara hingga Jakarta.