Oleh : Benny Arnas

Pengantar: Benny Arnas adalah sastrawan dan penulis Sumatera Selatan (Sumsel) yang bermukim di Lubuklinggau, kota berjarak sekitar 300 km dari Palembang. Sejak Mei 2024, Benny Arnas yang telah menulis 31 buku tengah berada di Eropa, ia residensi di Leiden. Di sana Benny Arnas mendatangi Universiteitsbibliotheek Leiden, untuk melakukan riset. Dari Leiden Benny Arnas menulis tentang perpustakaan yang kaya menyimpan pustaka dan literasi Indonesia masa lalu.

● ● ●

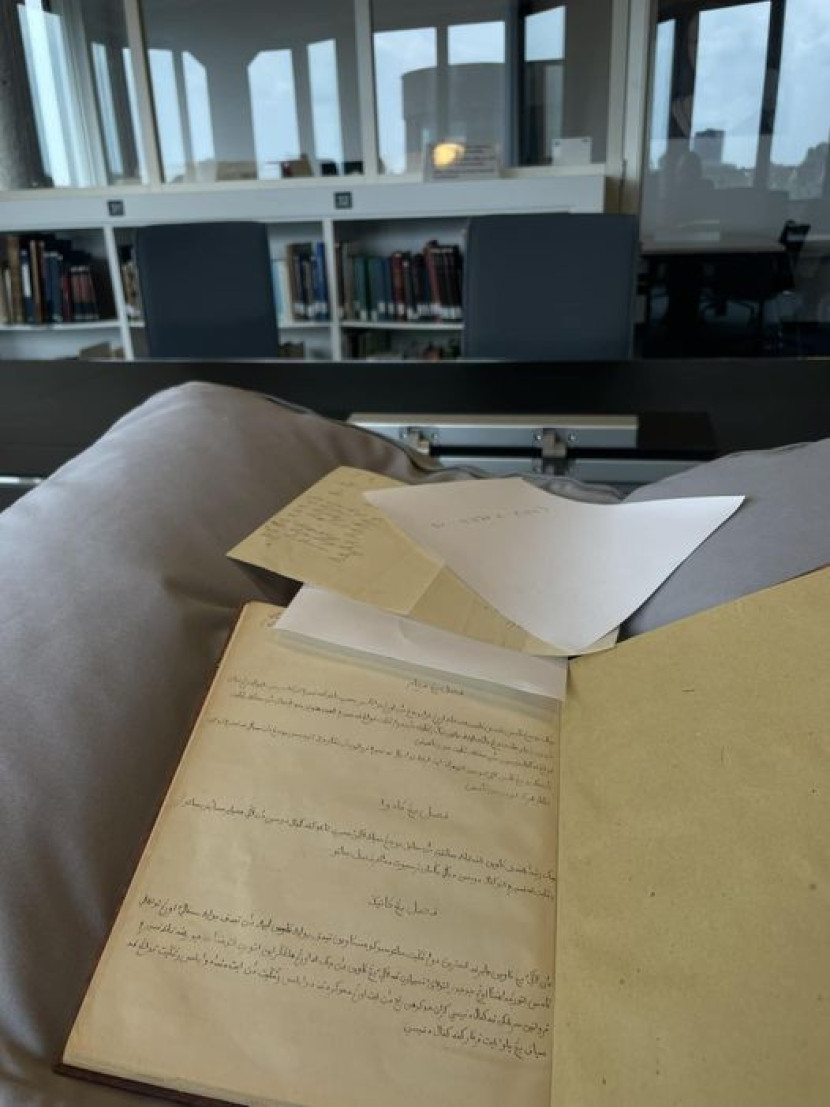

“Kamu orang pertama yang mengakses ini sejak didonasikan ke Leiden 70 tahun lalu”, kata Marie, wanita paruh baya yang bekerja di Special Collection Reading Room, seraya menyerahkan sebuah manuskrip dari tahun 1700-an.

“Anda bisa membantu saya,” kata saya dua jam kemudian ketika Katalog Manuskrip Melayu, Sumatra, & Minangkabau, susunan Sutan Iskandar, yang biasanya menjadi pegangan saya untuk melacak informasi terkait spesifikasi manuskrip tak menyediakan informasi yang saya cari. “Ini kodenya CB bukan KITLV atau or?” terang saya.

Ia memperhatikan kode koleksi manuskrip 1700-an di tangan saya itu. “You can continue your reading, Buddy,” katanya sambil tersenyum. “I’ll search the katalog for you. I’ll come to you soon”.

Pukul 12.30 alias dua jam kemudian ia menghampiri meja saya. Ia membawa buku babon berwarna hijau. Letters of Java.

“Kamu tidak makan siang, Marie?” saya mencoba mencairkan suasana.

“My turn is after Erl”, katanya sambil mambuka buku itu di hadapan saya.

Ah, yang menyenangkan dari perpustakaan ini adalah jam makan siang tidak membuat layanan terhenti, meski sementara.

“How could?” suara saya sedikit meninggi ketika ia menunjukkan temuannya di halaman awal buku itu. Ya, saya heran bagaimana naskah Palembang yang terbentang di atas bantal di hadapan saya itu, informasinya malah nyangkut di dokumen Jawa.

Lalu ia pun menjelaskan dengan sabar. Membuka sebuah halaman yang menerakan kode koleksi. “Naskah ini dibawa dari Jawa ke Bali atau antara keduanya. Tidak ada informasi lebih!” Lalu jemarinya beralih ke sebuah narasi pendek di katalog tentang naskah itu. “Hanya itu. Tapi, paling tidak, kita tahu sekarang”.

“Kita tahu?”

“Perpustakaan ini adalah rimba dokumen. Kami bekerja sesuai permintaan dan pesanan peneliti seperti anda. Begitu sebuah naskah bisa kami hadirkan, kami bukan hanya senang bisa membantu. Kami juga senang karena tahu hal-hal selain itu. Misalkan arsip Palembang yang ditulis dalam Bahasa Sansekerta ini. Saya senang sekali, akhirnya manuskrip ini “keluar kandang”. You know”, matanya menatap saya, lekat dan dalam. “Dia pasti kesepian selama 70 tahun ini.”

Saya membeku beberapa saat.

“Oh well, Nasution,” katanya.

Ah, dia mengingat saya. Meskipun yang ia gunakan adalah nama akhir saya yang tak lain tak bukan nama papa saya yang tertera di paspor untuk kemudian juga tertera di kartu perpustakaan.

“Silakan lanjutkan. Just tell me if you need some assistances,” lalu ia menuju meja kerjanya dengan tersenyum.

Ya, salah satu yang membuat saya kerasan dengan Leiden adalah, tak seperti Amsterdam dan Paris yang penuh dengan orang yang lalu-lalang dengan kesibukan masing-masing sehingga “lupa” pada sekitar, orang-orang Leiden gemar tersenyum.

“Saya penasaran,” hari menunjukkan pukul 5 sore alias 30 menit lagi sebelum ruangan koleksi khusus itu menutup layanannya (meski perpustakaan dan ruang baca umumnya tetap buka sampai tengah malam) ketika saya kembali menemuinya. “Siapa yang membawa manuskrip ini ke Leiden?” kata saya sambil menyerahkan manuskrip itu.

Perempuan berambut pendek itu berpikir sejenak.

“I didn’t find any information about it in Letters of Java,” saya tahu, ia akan menanyakan itu.

“Saya tidak buru-buru. Tidak harus hari ini.”

“I’ll do for you,” katanya sambil menimbang manuskrip sebagai SOP, selain mengecek ulang isinya, bahwa tak ada lembar manuskrip yang tercecer atau ditilap peneliti.

Saya pun menyusun bantal yang jadi alas membuka manuskrip dan rantai berbalut kain mirip bludru sebagai penahan halaman ke raknya sebelum pamit.

Sepekan lamanya saya tak kembali ke perpustakaan karena saya harus mengampu kelas menulis di Den Haag dan Paris. Saya pun sudah lupa perihal “pesanan saya”.

“Ada titipan dari Marie,” kata pustakawan plontos sembari menerima kartu perpustakaan saya ketika saya masuk ruangan koleksi khusus itu sepekan kemudian. “Dia tidak masuk hari ini.”

“Oh dia menitipkan sesuatu kemarin?” Saya mencoba mngingat-ngingat.

“Sejak enam hari yang lalu tepatnya. Dia khawatir kamu membutuhkannya ketika dia sedang tidak bertugas. Ini dia”, laki-laki itu menyerahkan sebuah buku tebal dengan beberapa kertas catatan yang menyembul dari tepinya.

“You want to get your orders or have these documents first?” Oh, rupanya Marie juga menitipkan beberapa berkas lain. “The collection donated by Balinese and Javanese,” katanya sebelum meminta saya menandatangani berkas penerimaan dokumen.

Oh, rupanya ia juga membaca catatan Marie. Saya baru ingat kata perempuan berambut pendek keriting itu, bahwa para pustakawan belajar dari pesanan-pesanan para peneliti.

Hingga tiga puluh menit kemudian, saya tidak melakukan apa-apa selain takjub dengan berkas-berkas yang Marie carikan untuk saya. Saya hanya memandang tumpukan informasi bersanad yang ia susun dengan rapi sehingga membuat saya tahu, bahwa ada versi Undang-Undang Palembang dalam Katalog Jawa yang tak pernah diakses sama sekali selama 70 tahun terakhir.

Dua nama Jawa dan Bali itu pun saya kantongi satu jam kemudian, lengkap dengan informasi bagaimana bisa naskah ini mampir ke Leiden.

Allah. Saya merinding dan terharu.

Saya mengunggah tulisan ini tengah hari. Di Negeri Pisang Berbuah Labu tentu tidak ada layanan perpustakaan yang buka pada jam makan siang, iye, ‘kan? ●