REPUBLIKA.CO.ID, Cerpen Oleh: Ida Fitri

Semenjak daging sekepal tangan kiri mengikuti Putroe Bunsu, ia merasa tidak bebas seperti dulu lagi. Ia menjadi sangat malas pergi mandi ke perigi yang jaraknya hanya empat meter dari dapur, sebagaimana rumah lain di kampung yang masih memisahkan sumur dengan bagian utama rumah.

Belakangan Putroe Bunsu juga mulai malas menanak nasi. Benda sebesar gumpalan tangan kiri itu selalu berdenyut seperti ingin mengatakan sesuatu. Sayangnya tidak ditakdirkan memiliki mulut. Tak dipedulikannya lagi kemarahan Lah Banta yang kelaparan saat pulang dari ladang.

Pernah sekali waktu, Putroe Bunsu menceritakan perihal jantung yang mengikutinya pada sang suami. Ia malah diajak ke orang pintar bersurban putih untuk diobati dengan mencipratkan air jeruk dan wewangiyan tujuh rupa ke kepalanya.

Menurut pria bersurban itu, Putroe Bunsu telah kena kutuk raja selatan dari Gunung Geurudong. Ia harus mandi di tujuh perigi berbeda. Setelah melakukan ritual aneh dengan menumpang mandi pada tujuh rumah tetangga si orang pintar, Putroe Bunsu pulang bersama Lah Banta dengan perasaan gembira.

Begitu membuka pintu rumah, benda segumpal tangan kiri itu sudah menantinya. Detak benda tersebut semakin cepat dan seperti ingin pecah saja. Kali ini Lah Banta juga bisa melihat benda tersebut. Ia mundur beberapa langkah, mengambil sebatang tukai yang diletakkan di samping rumah. Kayu bulat sebesar pergelangan kaki dengan panjang satu meter lebih yang ujung bawahnya diruncingkan itu siap ia pukul ke benda merah yang terus berdetak.

Tukai itu berhenti begitu saja di udara. Lah Banta merasakan seribu jarum kesedihan menusuk hati. Tukai yang biasanya digunakan untuk melubangi tanah saat menabur benih palawija ia letakkan begitu saja di depan pintu.

Putroe Bunsu menatap heran kepada suaminya yang terduduk lemah di depan sebuah jantung yang menyambut mereka di balik pintu.

“Ada apa gerangan, Suamiku?”

“Tiba-tiba aku teringat Kamal, putra kita,” air mata jatuh berlinang di wajah lelaki berkumis itu.

Jarum yang sama kembali menusuk ulu hati Putroe Bunsu. Sudah setahun Kamal menghilang tidak diketahui rimbanya. Terakhir kali ia melihat anaknya saat matahari sore kemerah-merahan. Ia sempat memarahi anak itu karena belum memasukkan kambing ke kandang.

Kamal pergi untuk mengambil kambing yang digembalakan pada tanah kosong tidak jauh dari rumah mereka. Karena hari sudah magrib dan Kamal tidak kunjung membawa pulang kambing-kambing mereka, Putroe Bunsu menyusulnya sambil memaki-maki. Tapi di sana hanya ada kambing-kambing yang mulai menangis karena tak kunjung dikandangi dan diberi minum.

Sambil memaki-maki juga, Putroe Bunsu membawa pulang kambing-kambing itu. Ia berpikir sang anak telah mengkhianatinya dengan pergi bermain bola ke lapangan di samping sekolah SD yang ada di kampung mereka.

Setelah semalaman Kamal tak kunjung pulang, kecemasan mulai menggelayuti rumah itu. Menurut Lem Seuhak, yang rumahnya berdampingan dengan tanah kosong tempat Kamal mengembalikan kambing, seorang lelaki bersepatu mengilap menaikkan bocah itu ke dalam mobil berkaca gelap yang diparkir di jalan dekat tanah kosong. Keberadaan lelaki itu menjadi misteri yang tak terpecahkan, bahkan setelah kasus tersebut dilaporkan ke kantor polisi.

Kamal tak pernah pulang seperti lenyap dibawa pergi warna merah yang merona di sore hari. Senja telah menculik Kamal, seperti senja yang kerap mengganggu bayi-bayi dan ibu hamil.

Menurut orang tua, putra jin sangat suka berkeliaran mencari mangsa di sore hari. Sebagian dari orang kampung mulai menganggap lelaki bersepatu mengilap itu merupakan putra jin yang iseng menampakkan diri pada Lem Seuhak.

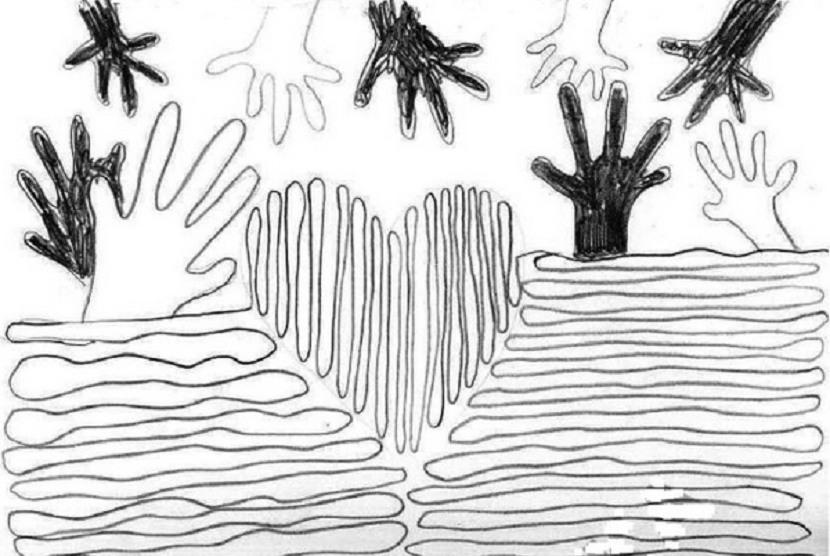

Kita lupakan sejenak Kamal dan penculiknya, kita kembali ke depan pintu rumah Putroe Bunsu. Jantung itu berwarna merah, meletup-letup semakin cepat. Sebuah suara yang sangat jauh keluar dari benda tersebut.

“Mak, tolong aku. Ayah, tolong anakmu ini.”

Lah Banta dan Putroe Bunsu saling bersitatap, kecemasan terpahat jelas di wajah keduanya. Suara itu sangat mereka kenal.

“Kamal, Anakku. Di mana kau berada? Beri kami petunjuk, Anakku,” Putroe Bunsu mulai menangis.

Hening tak ada jawaban. Kemudian terdengar suara tertawaan dari jauh. Itu suara Kamal anak mereka. Jika ia bisa sebahagia itu, mengapa tadi meminta tolong?

“Cukup! Persetan dengan semua ini. Aku harus bekerja, kita butuh makan.”

Bentakan Lah Banta membuat keadaan menjadi hening. Lelaki itu berbalik meninggalkan sang istri yang masih menangis. Ia mengambil motor yang tadi diletakkan di samping rumah. Keanehan istrinya dan perihal sebongkah daging merah yang menunggunya di pintu telah membuatnya cukup pusing.

Ia membawa motornya melewati lahan kosong, rumah Lem Seuhak, dan terus melewati beberapa rumah panggung, tanah pekuburan, dan sekolah dasar. Ia menghentikan motor tuanya di depan warung kopi. Beberapa lelaki sedang berbincang sambil menikmati kopi. Yang lainnya mengembuskan asap rokok dari bibir hitam mereka.

“Jadi benar kiranya kabar itu? Ada sindikat penculik anak yang beroperasi di desa-desa?” seorang lelaki paruh baya mempertanyakan apa yang baru diceritakan pria yang lebih muda yang duduk di depannya sambil menaikkan kaki ke kursi yang terbuat dari kayu.

Sementara di meja kayu yang berada di depan mereka hanya terdapat gelas-gelas kopi, sebuah asbak, dan sepiring sirih. “Sepertinya kita harus mulai mengantar-jemput anak-anak kita ke sekolah,” ujar lelaki lain yang berada di sebelahnya. Lah Banta mengambil-menarik kursi kosong yang berada di samping lelaki itu untuk duduk.

“Kudengar, seorang pemuda mencurigakan sudah ditangkap warga di desa tetangga,” sambung lelaki yang pertama kali membuka pembicaraan perihal penculikan anak-anak.

“Bagaimana kabar anakmu, Lah Banta?” Suara lelaki yang berada di seberang meja membuat lelaki itu menurunkan lengannya yang hendak memanggil penjaga warung untuk memesan secangkir kopi pahit.

“Entahlah,” jawabnya singkat terkesan tak bersemangat. “Kopi satu,” ujarnya pada penjaga warung kemudian.