REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Antara

Koalisi masyarakat sipil terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyatakan bila masyarakat memilih golongan putih (golput) maka tak melanggar tindak pidana. Koalisi masyarakat sipil mengimbau masyarakat tak takut memilih golput karena tak bisa dipidana.

Diketahui, koalisi masyarakat sipil terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), ICJR, Kontras, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lokataru dan PBHI. Pernyataan sikap koalisi masyarakat sipil didasarkan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam aturan itu, tak ada larangan menjadi golput. Golput sendiri ialah sikap tak mendukung capres-cawapres mana pun.

Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye YLBHI Arip Yogiawan mengatakan, posisi seseorang atau sekelompok orang memilih untuk tidak memilih bukan pelanggaran hukum. Menurutnya, tak ada pelangggaran hukum dari pilihan itu karena ialah hak warga negara.

"Yang dapat dipidana hanya orang yang menggerakan orang lain untuk golput pada hari pemilihan dengan cara menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya," katanya dalam konferensi pers pernyataan sikap pada Rabu, (23/1).

Arip menilai, ajakan seseorang atau sekelompok orang untuk golput tak melanggar hukum pidana. Baik itu dilakukan di ruang privat maupun ruang publik. Asalkan tak menjanjikan timbal balik.

"Dengan demikian tanpa adanya janji atau memberikan sejumlah uang atau materi, tindakan sekedar menggerakan orang untuk golput tidak dapat dipidana," tambahnya.

Arip mengatakan, adanya anggapan buruk terhadap kelompok yang tak memihak pasangan manapun. Padahal, ia meyakini sikap golput juga bagian dari demokrasi.

"Kehadiran kelompok tak memihak pasangan mana pun harusnya dibaca sebagai ekspresi protes atau penghukuman terhadap mekanisme penentuan capres-cawapres," kata Arip.

Menurutnya, wajar bila masyarakat menjatuhkan vonis pada kedua paslon yang bertarung pada Pilpres 2019. Sebab penentuannya didasarkan pada pertimbangan politik praktis dan mengesampingkan nilai integritas individu atau rekam jejak.

"Lagipula terbatasnya pilihan calon pemimpin bukan terjadi secara alami, melainkan didesain sedemikian rupa," ujarnya.

Menurut Koordinator advokasi LBH Masyarakat Afif Abdul Qoyim indikator pilihan calon pemimpin didesain itu salah satunya syarat terbentuknya partai yang dipaksakan nasional. Alhasil, partai bermodal besar saja yang mampu ikut pemilu. Kemudian, adanya sistem ambang batas pengajuan capres minimal 20 persen jumlah kursi di DPR.

"Jadi walau ada parpol lolos verifikasi nasional dengan syarat berat dan berbiaya mahal, tapi tidak serta merta bisa mencalonkan presiden," sebutnya.

Afif menganggap, sikap golput seseorang ialah hak politik warga negara. Bahkan penyebarluasan sikap golput, kata dia, tak bisa dilarang asalkan tak menggunakan janji dan pemberian uang atau materi lainnya.

"Bila terjadi penyelidikan kasus (golput) ini, maka penting memastikan unsur-unsur pidana dalam pasal 515 UU Pemilu harus diimplementasikan ketat," tegasnya.

Ia khawatir terjadinya penindakan hukum atas masyarakat atau individu yang memilih golput. Ia meminta penegakan hukum bersikap netral dengan mengedepankan aturan hukum yang berlaku.

"Penggunaan pasal ini (pasal 515 UU Pemilu) bagi mereka yang golput atau berkampanye golput adalah pelanggaran serius bagi hak konstitusi politik," ujarnya.

Afif menilai, ada tiga peluang penyebab golput pada pilpres kali ini. Pertama, situasi ketidakadaan pilihan karena paslon hanya dapat diusulkan parpol. Kedua, parpol dibentuk atas dasar modal besar. Ketiga, kedua paslon tak mewakili aspirasi bebas politisasi agama.

"Maka tidak memilih salah satu paslon adalah suatu pilihan dan keniscayaan dalam berdemokrasi," tegasnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arief Maulana menyebutkan pilihan politik untuk tidak memilih atau golput bukan termasuk tindak pidana pemilu. Golput, menurutnya, memiliki dasar hukum.

"Sikap pilihan golput atau tidak memilih itu bukan tindak pidana, itu ekspresi politik yang memiliki dasar hukum yang jelas," kata Arief.

Arief menyebutkan bahwa menjadikan golput sebagai pilihan politik dillindungi oleh Pasal 28 e ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pikiran, sikap, yang sesuai dengan hati nuraninya. Karena dilindungi dalam UUD 1945, kata Arief, golput sebagai ekspresi politik tidak saja merupakan hak asasi manusia, tetapi juga merupakan hak konstitusional warga negara yang secara jelas dilindungi oleh undang-undang.

Selain itu, Arief menambahkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur jaminan kepada setiap orang untuk menentukan keyakinan, pandangan, serta sikap politik yang sesuai dengan hati nuraninya. "Maka kalau di luar sana tersebar hoaks bahwa memilih untuk tidak memilih atau golput adalah tindak pidana, itu jelas keliru karena kita bisa merujuk pada undang-undang yang ada," ujar Arief.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan, bahwa pilihan politik tidak harus dimaknai dengan memilih calon baik calon presiden maupun calon legislatif. Namun, ada opsi lain untuk tidak memilih calon yang tidak sesuai dengan hati nurani pemilih.

"Namun, yang harus diingat kemerdekaan berekspresi dan berpendapat tetap ada batasannya, yaitu tidak boleh melanggar undang-undang," kata Arief.

Baca Juga

- Peran Pemilih Muda Penting Cegah Golput

- Debat Capres Diharapkan Mampu Turunkan Angka Golput

- HNW Ajak Masyarakat tidak Golput di Pemilu Serentak 2019

Politik pasif milenial

Peneliti politik The Indonesian Institute Fadel Basrianto mengatakan, generasi milenial saat ini tengah memainkan politik pasif. Sikap pasif itu sebagai upaya menekan partai politik dan pasangan calon peserta Pilpres 2019 memberikan pendidikan politik substansial dalam pemilu.

"Kalangan milenial menunjukkan bahwa mereka sedang memainkan politik kepasifan," kata Fadel di Jakarta, Senin (21/1).

Pernyataan Fadel menanggapi adanya sekelompok kalangan milenial yang mengancam akan golput atau tidak memilih di Pilpres 2019. Menurut Fadel, ancaman golput itu secara tidak langsung untuk mendesak partai politik dan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden memberikan pendidikan politik dengan baik.

Hal itu, kata dia, merupakan cara berpolitik yang tidak sekadar kepada siapa pilihan dijatuhkan. Sebelum memilih, mereka mengajukan syarat-syarat terlebih dahulu yang harus dipenuhi oleh pasangan calon maupun partai politik peserta Pemilu 2019, yakni memberikan pendidikan politik.

Menurut dia, cara ini tidak akan banyak membuat perubahan. Namun, dapat menjadi signifikan jika diikuti seluruh kalangan milenial, mengingat jumlah pemilih milenial dalam Pemilu 2019 sekitar 40 persen dari total nama di daftar pemilih tetap (DPT).

"Politik kepasifan inilah yang nantinya dapat menjadi kejutan kepada para kandidat dan partai politik yang menghiraukan mereka," katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, bagi partai politik maupun kandidat yang berhasil membaca orientasi politik milenial semacam ini akan berpotensi mendapatkan limpahan suara dari generasi milenial.

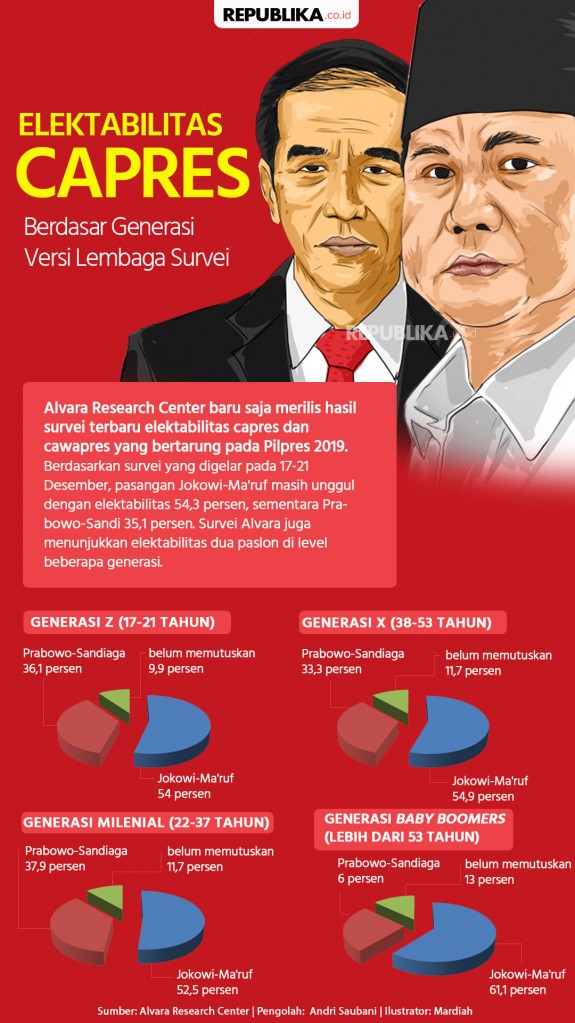

Elektabilitas Capres di Lintas Generasi