Oleh: Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika

Perbanditan di Jawa sudah meluas semenjak dahulu, baik itu di Banten,

Batavia, Surakarta dan Yogyakarta, maupun hingga Pasuruan dan Probolinggo. Aksi perbanditan dilakukan sebagai tindakan balas dendam terhadap penindasan kolonial.

Jawa yang sempat dikatakan mendiang Gubernur Hindia Belanda asal Inggris, Thomas Stamford Raffles, sebagai sebuah tempat asri dan subur, di mana dari batas hutang yang ada di gunung hingga ke kawasan pantai penuh aneka rupa tetumbuhan, ternyata dalam sejarahnya terus menerus penuh pergolakan. Bahkan, dalam banyak kajian para sejarawan kerapkali disebut pulau Jawa itu tak pernah ‘benar-benar’ tentram. Keributan dan konflik, hingga peperangan terus terjadi sepanjang waktu.

Kenyataan itu, terlihat jelas ketika menelisik buku ‘Bandit-Bandit’ Pedesaan di di Jawa (Studi Historis 1850-1942), karya sejarawan Universitas Gadjah Mada, DR Suhartono. Dalam kajian mengenai dunia ‘perbanditan’ di Jawa pada kurun itu (penelitian dilakukan di tiga daerah: Banten dan Batavia di Jawa Barat, di Yogyakarta dan Surakarta di Jawa Tengah, dan Keresiden Pasuruan), maka kemudian tampaklah dengan sangat jelas situasi sosial seperti apa yang membuat munculnya

aksi kekerasan tersebut.

Dalam kajiannya Suhartono menulis, memang perbanditan (kalau masa sekarang mungkin bisa disebut sebagai aksi premanisme, red) pada saat itu adalah bentuk dari kriminalitas yang berkembang di masyarakat agraris. Meski begitu, istilah perbanditan sebenarnya masih dapat dibedakan , yaitu semata-mata kriminal dan ‘venal’ yang bertujuan mendapatkan hasil harta rampokan untuk hidup, sedangkan yang lain adalah bentuk perbanditan sosial model Robin Hood, yakni melakulan perbanditan yang hasil kejahatannya itu nantinya dibagikan kepada anggota masyarakat miskin.

Lalu model perbanditan apa yang kemudian terjadi di Jawa pada kurun itu? Dalam kajian Suhartono secara sekilas dapat dikatakan, meski ada sifatnya yang ‘murni kriminal’ itu, namun sebenanrya perbanditan di Jawa pada kurun tersebut lebih banyak bersifat sebagai protes sosial.

‘’Secara khusus perbanditan yang banyak terjadi di pedesaan Jawa adalah 'kecu', rampok, 'koyok', dan sejenisnya. Dan karena aksi ini secara sadar dilakukan sebagai usaha perbaikan kondisi ekonomi dari pihak pelakunya, maka aksi mereka dapat juga dikatakan sebagai perbanditan sosial. Di Jawa perbanditan politik yang mengarah pada

pemberontakan untuk menderikan negara jarang terjadi,’’ tulis Suhartono.

******

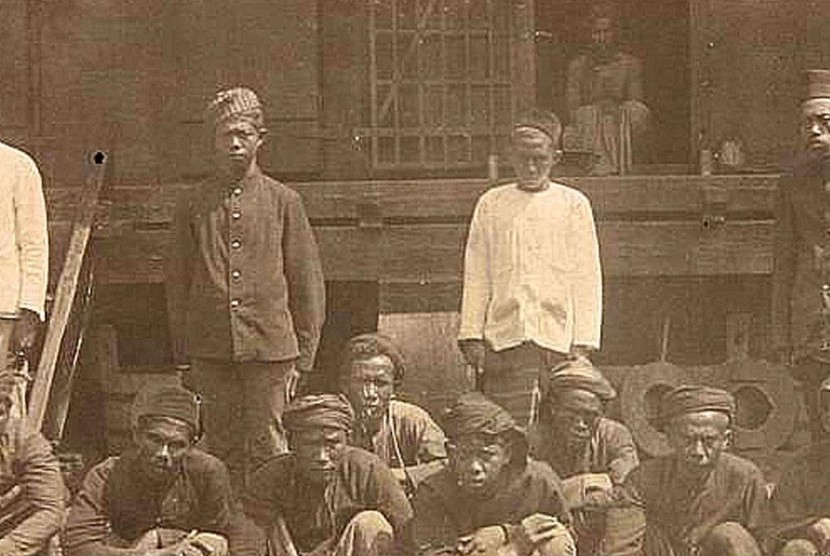

Dalam buku itu, Suhartono menceritakan situasi perbanditan di ketiga wilayah di Jawa itu. Namun, sebelum menyoroti situasi perbanditan secara lebih rinci, Suhartono sempat menyebutkan berbagai jenis perbanditan yang ada di pedesaan Jawa pada saat itu. Menurut dia, pada dasarnya semua perbanditan muncul karena rakyat pedesaan kehilangan orientasi dan lepas dari kehidupan budayanya akibat kemiskinan, penindasan, dan penghisapan oleh pihak kolonial . Aksi ini bisa saja dilakukan oleh individual atau sekelompok orang untuk mendapatkan haknya kembali yang telah dirampas.

Uniknya, selain dilakukan dengan melakukan perampasan harta, aksi perbanditan yang merupakan ekpresi dari perlawanan rakyat itu juga kerapkali diwujudkan dengan tindakan perusakan terhadap berbagai perusahaan milik penguasa saat itu. Di beberapa tempat misalnya, aksi perbanditan ini dilakukan dengan melakukan pembakaran terhadap kebun tebu, los tembakau, pengrusakan saluran irigasi, dan pengrusakan

gudang dan bangunan.

Adanya fenomena seperti itu, bisa dirujuk pada sumber data yang didapat dari arsip Kolonial Verslag. Pada arsip itu dilaporkan bahwa tindakan ‘perbanditan’ terjadi hampir setiap hari dan dilakukan dalam frekuensi yang cukup besar. Di pihak lain, resistensi serupa berupa perlawanan terhadap penindasan kolonial yang diekpresikan dengan tindakan perbanditan itupun kerapkali diwujudkan dengan aksi perampokan dan kerusuhan yang serius.

Di Vorstenlanden (wilayah kerajaan yang ada di Yogyakarta dan Surakarta) dikenal munculnya 'kecu' (orang jahat) yang banyak melakukan perampokan di wilayah itu. Aksi mereka ini menyasar pihak pabrik, perkebunan, orang Cina, pemimpin wilayah setempat. Sedangkan di Batavia kerusuhan banyak ditujukan pada tuan tanah partikelir dan orang-orang Cina. Di Probolinggo dan Pasuruan aksi kekerasan itu memang seringkali dilakukan dengan cara melakukan pembakaran kebun tebu dan bedeng tempat penyimpanan tembakau.

Namun, selain ada yang dilakukan dengan maksud murni merampok, pada kenyataan lain aksi perbanditan itu juga kadangkala diekpresikan munculnya sebuah ‘kepemimpinan mistik’, (aksi mesianis). Hal ini ditandai dengan munculnya seseorang yang mengklaim dirinya sebagai ‘ratu adil’ atau utusan Tuhan untuk membebaskan segala derita rakyat yang tertindas. Para bandit ini acapkali mengaku punya kekuatan

supranatural yang dapat dibanggkan dalam menghadapi lawannya, yakni para penindas itu.

Suhartono menulis, salah satu sosok bandit yang mengaku sebagai ‘orang suci’ itu adalah Mas Zakaria, seorang bandit dari Banten. Karier bandit Zakaria ini berlangsung pada tahun 1811-1827. Zakaria mengaku sebagai keturunan orang suci dari bapaknya yang ternyata juga seorang bandit. Bahkan, dua dasa warsa setelah kematiannya, masih banyak orang di Banten yang percaya roh Zakaria berperan dalam mengobarkan

pemberontakan Cikande yang pecah pada tahun 1847.

Para pelaku pemberontakan Cikande ketika ditangkap, banyak yang mengaku bila

tindakan nekadnya mengobarkan aksi perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda itu adalah untuk meneruskan sepak terjang leluhurnya yang bernama Zakaria tersebut.

Di Batavia juga dikenal aksi perbanditan yang dilakukan oleh Entong Gendut, yang tinggal di kawasan Jatinegara. Dia melakukan aksi kekerasan kepada tuan tanah yang bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat kecil. Entong menolak melakukan kewajibannya dan melunasi hutang kepada tuan tanah. Akibatnya para tuan tanah naik pitam. Mereka kemudian meminta pemerintah kolonial bertindak dengan mengerahkan

aparat keamananya untuk menangkap ‘Bang Entong.’

Namun, Entong pun tahu bahwa dirinya akan segera ditangkap. Dia kemudian mengumpulkan massa untuk melawan usaha penangkapan tersebut. Maka kemudian terkumpulah sekitar 40 orang yang bersedia bergabung dengannya untuk melakukan perlawanan. Dan untuk lebih menyakinkan pengikutnya bahwa dia seorang ‘ratu adil’ maka ketika melakukan perlawanan Entong pun membawa berbagai simbol tertentu yang dinilai punya kekuatan mistik, seperti mengibarkan bendera bergambar bulan sabit hingg melakukan pengajian bersama untuk membaca alquran dan membacakan wirid.

Sikap Entong sebagai seoarang ‘ratu adil’ makin tampak ketika melihat cara dia melakukan perlawan terhadap pasukan polisi kolonial yang hendak meringkusnya. Saat bertempur dia bersama pengikutnya secara terus menerus memekikkan teriakan ‘Sabilillah’ (perang suci di jalan Allah).

Aksi yang sama juga muncul di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Sekitar tiga dasa warsa sebelum meletusnya perlawanan Entong Gendut, di dua kawasan tersebut saat itu juga merajalela aksi perbanditan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Masyarakat setempat menyebut pihak pelakunya sebagai gerombolan ‘kecu’. Mereka mengincar aparat birokrat pemerintah tingkat desa, yang disebut ‘ bekel’. Laporan Asisten

Residen Sragen mislnya menyatakan, pada 15 September malam 1873 sekitar dua puluh orang tak dikenal menyerbu rumah ‘bekel’ di desa Kretek, Sragen. Tak cukup membawa 11 ekor kerbau, beberapa pikul padi, dan membawa kekayaan seharga 108,84 gulden, mereka juga membunuh isteri tua dari bekel tersebut. Aksi mereka tergolong cerdik karena kemudian tak bisa ditangkap.

Dan berbagai aksi seperti ini kemudian terus berlangsung secara luas dalam waktu cukup lama. Malahan, sampai masa dasa warsa pertama abad ke-20, akitvitas ‘kecu’ itu masih menunjukan frekuensi yang tinggi. Daerah Klaten malah bisa disebut sebagai wilayah yang punya banyak kejadian ‘pengkecuan’. Antara tahun 1885-1900 tercatat di Klaten terjadi 23 kali tindak peng-kecuan, Sragen 16 kali, Surakarta, 15 kali, Boyolali 13 kali, dan Wonogori 8 kali.

‘’Pada tahun 1915 peng-kecuan di Surakarta jumlahnya relatif besar, 51 kali, di bandingkan tahun-tahun sebelum 1900 yang rata-rata kurang dari 10 kali setahun. Rupanya hal ini ada korelasi antara resistensi petani dan gerakan Sarekat Islam sehingga gerakan ini mampu menampung aspirasi petanu. Yang terhitung sangat tinggi adalah pengekecualian yang terjadi tahun 1919 yang mencapai 85 kali setahun. Angka ini menurun drastis tinggak 24 kali setahun atau seperempatnya pada tahun 1924,’’ tulis Suhartono.